Twin's Story 外伝 "Hot Chocolate Time" 第2集

第3話 契りタイム

――1月。その日は朝から厳しい寒さだった。

どてらを羽織って背中を丸めたミカは、カレンダーの前に立って、今日の所に「36.88」と書き込んだ。

「よしっ。解禁っ!」ミカは一人、力強く言って、拳を握りしめた。

兵藤ミカ。大学4年生。卒業論文の提出も終わり、この3月に卒業するのを待つばかり。大学近くの大きなスポーツショップへの就職も、すでに決まっている。

彼女は、中学から続けている水泳の技術を極めようと、名門のこの大学で学び、当然水泳サークルにも所属していた。

ミカはケータイを手に取った。

「おい!」

『な、なんすか? いきなり威圧的だな』電話の向こうでサークルの後輩、久宝が反抗的に言った。

「招集かけろ」

『は?』

「今日の夜の7時。小泉、堅城、美紀、それに海棠。場所は居酒屋『久宝』」

『きょ、今日っすか?』

「今日だ」

『えっと……、いつものメンバーっすね? って、俺もその中に入ってるんすか?』

「入れてやるよ。だけど、おまえは半分店員だろ? 働け」

『働け……って……。それにミカ先輩、海棠は先輩の彼氏でしょ? 先輩から連絡してくださいよ』

「サプライズだ」

『いや、意味わかんないから……』

「一応おまえからも言っとけ。あたしがあいつにいきなりこんなこと言ったら逃げられるかもしれないだろ?」

『いや、もっと意味わかんないから……』

◆

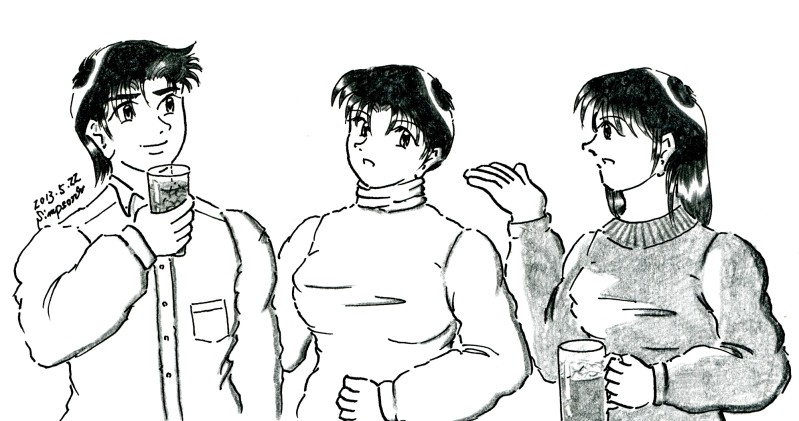

居酒屋『久宝』。小上がりの座卓に向かい合って三人ずつ。全部で六人が集まっていた。

ミカを真ん中にしてその右にケンジ、左に美紀。向かい合って真ん中が久宝、ケンジの前に堅城、美紀の前には小泉が座って、紙ナプキンで眼鏡を拭いていた。

「ビールでいいっすか? 皆さん」

はいっ! と手を挙げたのは堅城、小泉、美紀、そして久宝本人の四人。

久宝は数えかけた手を止めて、怪訝な顔をした。

「もう一回訊くけど、生ビールのお客様」

手を挙げたのは、やっぱり四人。

「ミカ先輩はビールじゃなきゃ何なんすか? 老酒っすか? ウォッカのストレートっすか?」

「ウーロン茶」

「ええーっ?!」

小泉は持っていた眼鏡を吹っ飛ばし、堅城は仰向けにひっくり返り、店の床に落ちて、勢いで後転をした。

それ以外のメンバーも、一斉に立ち上がり、おろおろとうろたえた。

「な、なんだ、なんだ、何がどうしたんだ?」

「こ、こんなことが……」

「そこに座ってるのって、本当はミカ先輩じゃないんじゃねえの?」

ミカが目を上げて言った。「何だよ、あたしがウーロン茶飲んじゃいけないのか?」

「な、何があったんすか?」久宝が恐る恐る訊いた。

「ミカ先輩が居酒屋に居ながら飲まないって……、何かとんでもないことが?」堅城が後頭部にできたこぶをさすりながら言った。

「この後、何かがあるんだよ」

「こ、この後?」

「いいから座れよ、みんな」

「って、やっぱり海棠君もウーロン茶なの」美紀がビールのジョッキを持ち上げながら言った。

「え? は、はい」

「で、どう? ミカとの交際、順調?」

「順調じゃないわけないだろ」ミカがそう言って隣のケンジの背中をばしばし叩いた。「たかだか一か月程度で破局するか」

「い、痛いんですけど、ミカ先輩」

「なんだよ『ミカ先輩』って」久宝が言った。「恋人同士なんだろ? 呼び捨てにしたりとかしないのか? 海棠」

「しないよ。先輩なんだから」ケンジはウーロン茶を一口飲んだ。

「それって、変」美紀が言った。「ミカに告白されて、つき合い始めて一か月以上経つっていうのに、『先輩』呼ばわりはないでしょ」

「ですよねー」久宝が焼き鳥の盛り合わせを運んできてテーブルに置いた。「これ、サービスです」

「済まないね」ミカは豚バラの串を取り上げて、一切れ口でむしり取った残りを隣のケンジに手渡した。

「あ、どうも」ケンジは小さく頭を下げた。

「『あ、どうも』だと?」小泉が眼鏡をトレーナーの裾で拭きながら言った。「やっぱり変だ。どう見ても恋人同士には見えない」

「そうかよ」ケンジが豚バラの串に噛みついたまま言った。

「そこんとこ、どうなんすか? ミカ先輩」

「こいつ、思ったより奥手でねー」

「奥手?」

「実は海棠君、ミカとは無理して付き合ってるんじゃないの?」美紀が生ビールのジョッキを持ったまま言った。「こんな弾けた性格だし」

「そ、そんなことありませんよ」ケンジは慌てて言った。「俺、とっても幸せな気分です」

「とってつけたように言ってねえか?」久宝が落とした枝豆を拾って口に入れた。

「全然『幸せな気分』には見えないけどな」堅城が砂肝の串を取った。

「しかたない」ミカが大きなため息をついた。「実はな、あたしと海棠は、この後、」

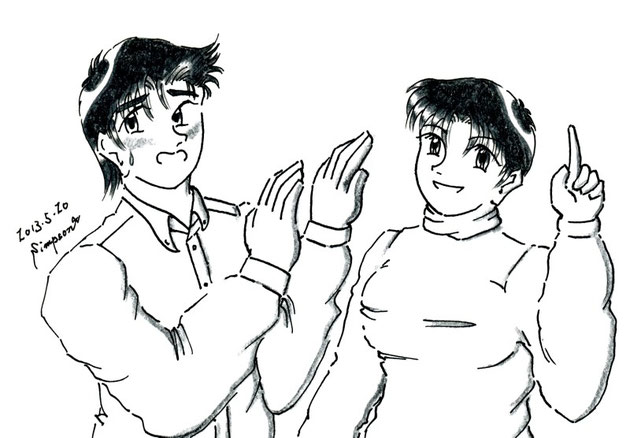

「あーっ! ミカ先輩!」ケンジが大声を出した。

「何だよ。海棠、なに大声出してんだ?」

「それに顔、真っ赤になってるし」

「ミカ先輩っ!」ケンジはミカに身体を向けて、人差し指を自分の口に当てた。「しーっ、しーっ!」

ミカはウーロン茶のグラスを持ち上げた。「何恥ずかしがってんの? 海棠。いいじゃん。別に」

「ひ、人に言いふらすことじゃないですよっ!」

「言いふらしてないじゃん。ここにいるメンバーなら問題ないでしょ?」

「も、問題ですよっ!」

「何で? だって、誰にも迷惑かけないわけだし」

「そういう問題じゃありません」

「もしかして……」拭き終わった眼鏡をかけ直しながら、小泉が上目遣いでケンジを見た。

ケンジはそわそわして腰をもぞつかせた。

「おまえとミカ先輩、この後二人でいい所に行くんだな?」

「なるほど」堅城が手を打った。「それは自然な流れだな」

「素敵な甘い時間を過ごすのね?」美紀が満面の笑顔でそう言って、ジョッキを傾けた。

「その通り!」ミカが大声で言った。

「先輩っ!」ケンジも大声を出した。顔がさらに真っ赤になっていた。

ケンジがミカに、必死で『もう何も言うなオーラ』を出しているにもかかわらず、ミカはそこにいるメンバーに向かってべらべらしゃべり始めた。

「あたしと海棠は去年の12月1日からつき合い始めたけど、まだ身体の関係には至っていない」

「そうか。だから奥手、って言ったんすね?」

「ま、こいつにもいろいろ思うところがあってね。焦って駒を先に進めるのもどうかと、あたしも思ったし、自然にそういう雰囲気になるのを待ってたわけよ」

「で、今日がその日だってことなんですね?」堅城が身を乗り出して言った。

「どうなの? 海棠」ミカがケンジに顔を向けた。

「ど、どうって……」ケンジはまだ恥ずかしげに身を固くしていた。

「大丈夫よ。あたしたちだって、こんなことであなたたちをからかったりしないから」美紀が優しく言った。「恋人同士なら、普通でしょ? でも、珍しいよね、こういうケース」

「そうですよね」小泉が口を開いた。「男の方が早くそういうコトしたいのに、女性が機が熟すのを待たせる、ってことはよくある話ですけどね」

「ミカ、よく我慢してるじゃん」美紀がミカの肩を叩いた。

「あたし、そんな淫乱オンナじゃないから。言っとくけど」

「いい先輩じゃねえか」堅城が腕組みをして言った。「おまえの気持ちを尊重してくれてる、ってことだろ? 恋人としては最高の女性だよ」

「俺もそう思う」久宝だった。「日ごろ弾けてて、周囲の迷惑を顧みず遠慮なく自分のペースに巻き込むミカ先輩が、おまえのこと考えて、何しろ今日は酒も飲んでないんだぞ。ガチで勝負、ってことじゃねえか」

「悪かったね、遠慮なくって」ミカがウーロン茶を飲み干した。「久宝、お代わり」

「はいはい」久宝はミカの差しだしたグラスを受け取って席を立った。

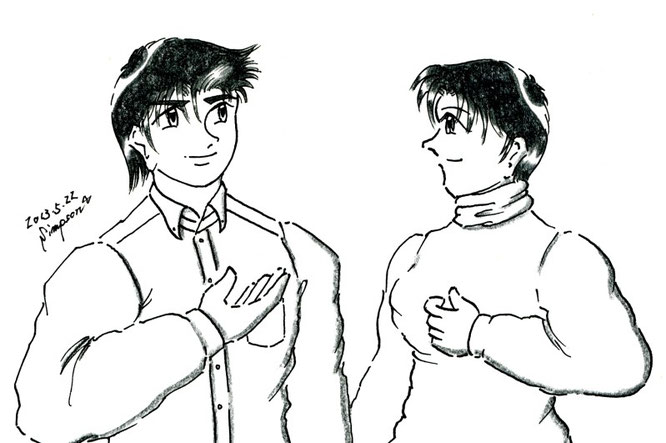

「ごめんね、海棠。こんなプライベートなこと、言いふらしちゃって」ミカが少し頬を赤らめてケンジを見た。

ケンジはふっと笑った。「もう観念しました。でも、確かに応援してくれるこのみんなに知ってもらうって、ある意味大事なことかもしれませんね」

「訊いていいか? 海棠」堅城が言った。

「何だ? 堅城」

「おまえ、恋人同士なのに、今までどうしてミカ先輩を抱いてやらなかったんだ?」

「うん。俺も素朴にそう思う」小泉だった。「もう二十歳になってるわけだし、子どもじゃないんだから、普通交際始めたら、すぐそういう関係になるんじゃないのか? 俺だって、高三の時の彼女とは三日目で繋がったぞ」

「へえ、よくおまえにオンナがついたな」堅城が横目で小泉を見た。

「バカにすんな」

「もしかして海棠って、ミカ先輩が初めての人……なのか?」堅城が言った。

「あり得るな。海棠、大学に入学した当時から女っ気なかったし、毎月同級生の誰かにコンスタントに告白されてたくせに、ことごとくソデにしてたからな」

「それによ、入学した年の夏だったか、海棠が女連れてたから、てっきり彼女かと思ったら、妹だったかんな。えらく仲のいい」

「仲のいい?」

「肩抱いて歩いてたんだぜ」

「シスコンだったか。海棠」

――実はケンジは、その双子の妹マユミとは高校二年生の時から実質恋人同士で、お互いにカラダを求め合う禁断の恋愛関係にあった。そしてそれは彼が大学の一年生の冬まで続いていたのだった。ミカも、そのことについてはすでに何もかも知っていた。

「じゃあ付き合った女は今まで一人もいなかった、ってことなんだな?」

「そうか。海棠は未だに童貞だったか。だからこんなに緊張してやがるんだな」堅城がまた腕組みをした。

久宝が刺身の盛り合わせを持ってやって来た。

「おお! これは豪勢なツマミ!」

「おごりっす。ミカ先輩と海棠の初体験の成功を祈念して」

「マジか!」ミカが大声を出した。「済まないね、久宝」

「なんのなんの」

「ちくしょう、飲みたいな、ビール……」ミカが箸を握りしめたまま辛そうに言った。

「飲んでくださいよ、ミカ先輩」ケンジが笑いながら言った。「俺、構わないですよ、それくらい」

「いや、我慢する。今夜は大切な日だから」

「頑なっすね」久宝が笑った。

「それに、いつになく健気だね、ミカ」美紀がミカの前に小皿を置いて、醤油を差した。

「で、どういう話になってたんすか?」久宝が座布団に座り直した。

「ああ、海棠は未だに童貞で、今夜のミカ先輩との時間が初体験になる、ってことだ」

ミカがケンジの肩に手を置いて、耳元で囁いた。「そういうことにしとくか? 海棠」

「そ、そうですね」

「ちょっと待て」ミカがいきなり堅城を睨み付けた。「さっきから聞いてると、」

「どうかしましたか? ミカ先輩」

「なんで海棠の初体験だけ取り上げて、あたしのことを話題にしないんだ?」

「え?」堅城は顔を引きつらせた。「そ、それは……」

「するとなにか? あたしは今まで何人もの男と無節操に体験したとでも言うのか? おまえら」

「そ、そんな、無節操だなんて言ってませんよ」小泉は慌てた。

「あたしをそんな目で見てたのか? あん?」ミカは腰を浮かせた。

「ごっ、ごめんなさい、そ、そんなつもりは……」堅城が後ずさった。その勢いでまた後ろにひっくり返って、床で後転した。

「ま、いいじゃない、ミカ。そういう細かいことは」美紀がミカの肩を押さえて座らせた。

「よしっ! 乾杯すっか!」久宝がジョッキを持ち上げた。メンバーはそれに倣った。

「性交の成功を祈って」「露骨だよっ!」「かんぱーい!」「がんばってねー!」

「それじゃあ、俺たちはここで」居酒屋『久宝』を出た所で、堅城が後頭部のこぶをさすりながら言った。

久宝がミカにレシートを手渡した。「ここから先はお二人の素敵な時間。邪魔しちゃいけねえよな」

「悪いね、気を遣ってもらっちゃって」

「いいんすよ。こっちこそ、いつも飲み代持ってもらっちゃって……」

「明日、お祝いの宴会しようか」美紀が言った。

「何の?」ミカが言った。

「あんたと海棠君がめでたく結ばれたお祝いだよ」

「え? 今日の明日だよ? 連チャンか?」

「だって、先輩今日は飲まなかったじゃないっすか。今度は俺たちが持ちますから」

「また刺身の盛り合わせ、おごったげますから、明日はがんがん飲んでくださいよ」

「そうか! いいねいいねいいね!」ミカは顔を輝かせた。

「せ、先輩、張り切りすぎ」ミカに腕を捕まれているケンジが小さな声で言った。

「よしっ! 海棠! みんなの厚意はありがたく受け取ろう。んじゃ今夜は張り切って、」

「先輩っ!」ミカの言葉を遮り、またケンジは真っ赤になった。

◆

壁も床もベッドのシーツも掛け布団も、全てピンク色で統一された部屋だった。

「ううむ……いかにもラブホテル、って感じの部屋だな」

「そうですね」

ミカはケンジに向き直った。「海棠くん、今日はごめんね、みんなにこのこと、言いふらしちゃって」

「あははは。構いませんよ。本当のことですから」ケンジはベッドの端に腰掛けた。「先輩、俺ね、」

「うん」ミカもケンジの隣に座った。

「先輩が、大好きなお酒をあの環境で飲むことなく、俺とのこの時間に備えてくれたの、すっごく感激してます」

「別に感激するほどのことじゃ……」

「俺としては、先輩がお酒飲んだ上で、こうして俺といっしょの時間を過ごしてくれても、全然問題なかったんですけど」

「いや、何かやっぱりそれじゃだめなんだよ」

「どうしてですか?」

「確かめたい、って言うかさ」

「確かめたい?」

「うん。あたし酒好きだから、飲んだ勢いで何でもやっちゃうでしょ。でも、これからの時間は勢いじゃだめなんだよ。だって、貴男にとっても失礼じゃない」

「ありがとうございます。ミカ先輩。でも、こんな臆病者の面白みのない男と付き合ってくれてること自体、奇跡的なことですけどね」

「海棠くんは臆病なんじゃなくてシャイ。それに貴男はあたしにとって、十分面白いよ」

「なんですか、それ」

「海棠くんの反応、あたし大好きだよ」

「反応って……」

「その歳の割にさ、ほんとに照れ屋だし。すれてない、って言うかさ。その実、双子の妹とエッチしまくってたくせにね」ミカは笑った。

「ほっといてくださいよ」

「それでもそれだけ爽やかボーイでいられるんだから。貴重だよ」

「だから、単に臆病なだけですってば」

「じゃあさ、その臆病な海棠くん、今からあたしを抱いてお互いにいい気持ちになれる自信ある?」

「緊張してます」

「何で?」

「もし、今からミカ先輩を抱いて、俺だけ気持ちよくなって、先輩を気持ちよくできなかったら、この交際はこれからうまくいかないかもしれないってことじゃないですか」

「何それ。別にそうなったらそうなったでいいじゃない。何度か繰り返すうちに二人の身体の相性って、良くなっていくもんなんじゃない? 最初から二人とも同時に満足するようなエッチができるなんて、あたし思ってないよ」

「そ、そうですかね……」

「それとも、今夜のこの契りがうまくいくかどうかで、海棠くんはあたしとの恋愛関係を続けるかどうかを決定するってわけ?」

「そ、そういうわけじゃ……ないけど……」

「考えすぎ。海棠くんの悪い癖。でも同時にそれはあたしが大好きな貴男の性格」

「ミカ先輩……」ケンジはミカの目を見つめた。

「大好きな……貴男の……」ミカの言葉が途切れた。

数秒間見つめ合っていた二人は、どちらからともなく顔を近づけ、静かに、そっと唇同士を重ね合った。

ミカの唇は柔らかく、春の日だまりのように温かい、とケンジは思った。

ケンジの唇はなめらかで、蜂蜜のように甘い香りがする、とミカは思った。

しばらくして二人は口を離した。先にミカが微笑み、すぐにケンジも微笑みを返した。

「心地いい……。海棠くんのキス、とっても心地いいよ」

「そ、そうですか?」

「うん。酔ってる時には気付かなかった。甘くてなめらか……。やっぱりしらふでないとだめだね」

ケンジは笑った。「ミカ先輩のキスも、うっとりします。とっても気持ちいい……」

「そう」ミカは恥じらったようにうつむいた。

「先にシャワー、いいですよ」

「うん」

ミカはバッグを持ってバスルームに向かった。

ケンジとミカは、下着姿のまま大きなベッドに並んで横になっていた。

「なんだか、どきどきしてる。あたし」

「俺もです」

ケンジはミカの手を握った。

「こんな熱さになったの、初めてだな……」ミカが上気した顔をケンジに向けた。

ケンジは身体ごとミカに向き直った。そして握っていた手を離すと、腕を彼女の背中に回し、柔らかく抱きしめながら首筋に唇を這わせ始めた。

「ああ……」ミカはうっとりした声を出した。

もう一度ミカの口を自分の唇で塞いだケンジは、そのまま舌で彼女の上唇、次に下唇をゆっくりと舐めた。ミカは口を半開きにしたまま、少し震えながらじっとしていた。

ケンジの舌がミカの口の中に進入してきて、彼女の舌を求めてさまよった。ミカは自分の舌の先端をケンジのそれにふれさせた。すると、ケンジはまるで今ミカの身体をそうしているように、彼女の舌を優しく包み込んだ。

ケンジが口を離すと、ミカは泣きそうな顔で呟いた。「ケンジくん……」

「すみません、俺、あんまりキス上手じゃなくて……。気持ち悪くなかったですか?」

「あたし、生まれて初めてキスでイきそうになった。すでに溢れ出してる……。ケンジくんのキスは、最高」

「ほんとですか?」

「お願い、もう一度……」

ケンジはまたミカの口を吸った。さっきよりも激しく口を交差させ、舌を絡め合った。ミカもそれに応え、唾液を頬に伝わらせながらケンジの背中に回した腕に力を込め、時間をかけてその熱く甘い感触を味わった。

ケンジはミカの鎖骨に唇を移動させた。そして乳房、腹へ。彼はそのままミカの脚を抱え、ゆっくりとショーツを脱がせると、露わになった秘部に舌をふれさせた。

「あ……」ミカは小さく仰け反った。

ケンジの舌が茂みの下の粒を転がし始めた。

「んんっ……」ミカは呻いた。

すでにたっぷりと潤ったミカの谷間に到達したケンジの舌は、その縁を舐め、中に入り込み、くまなく愛撫しながらゆっくりと動き続けた。

「ケ、ケンジくん! あたし、も、もうイっちゃう!」

ミカの身体が激しく震え始めた。

ケンジは身体を起こした。下着を脱ぎ去り、自分の大きく、硬くなったものの先端に自分の唾液を塗りつけると、ミカの脚を抱え上げてそっと谷間にそれを押し当てた。

「いくよ、ミカ」

「来て! 来て! ケンジ!」

ケンジはゆっくりとミカの中に入っていった。ミカの秘部はすっかり潤い、ケンジのものはたやすく受け入れられていったが、ケンジは焦ることなく腰を動かした。

ミカの身体の中で、熱風が吹き荒れ始めた。

「ケンジ! ケンジっ!」

「ミカ」

ケンジは彼女の名を呼びながら、しだいに身体を大きく揺り動かし始めた。

「熱い! 身体中が熱くなってる!」ミカが叫んだ。

「お、俺も、ミカ、ミカっ!」

はあはあと大きく息をしながらケンジは腰を動かしていた。ミカもいつしかその動きに合わせて激しく身体を波打たせた。

大きなベッドがぎしぎしと軋んだ。

「イ、イくっ!」ケンジが叫ぶ。

「あああ! あたしも、あたしもっ!」ミカも叫ぶ。

ケンジはミカの両乳房を手で柔らかく握りつぶした。

「ああああーっ!」「出、出るっ! イくっ!」

ミカとケンジの身体が大きく跳ね上がった。

その瞬間、ケンジの体内から噴き出した熱い想いが、何度も何度も繰り返しミカの身体の中心に激しく送り込まれた。

「ううううーっ!」ケンジが呻きながら身体を硬直させた。汗が流れ落ちている彼のヒップがびくびくと痙攣している。

「ああああーっ!」ミカの身体は細かく震えながら、首筋に無数の汗の粒を光らせながらケンジの背に回した腕に力を込めた。

上気し、熱を発している二人の身体は密着したまま、まだ小さく震えていた。

「ケンジ! ケンジっ!」「ミカ! ああああ……」

ケンジはミカの口をその口で塞いだ。そして何度も重ね直しながら彼女の呼吸の自由を奪った。

ケンジもミカも、身体の熱さが収まるのに、かなりの時間がかかっていた。

二人は身体を横に倒した。しかしまだ繋がったままだった。ようやく息が落ち着いても、ミカもケンジもまだ顔を上気させていた。二人は至近距離で見つめ合った。

「も、もうだめ、あたし、絶対ケンジとは離れたくない」ミカが興奮したように言った。

「お、俺も。ミカ、死ぬまで俺、君といっしょにいたい」ケンジはそう言って、また激しくミカの唇を求めた。

◆

シャワールームのバスタブに、ケンジとミカは向かい合って座っていた。ライオンの頭の形をした給湯口から柔らかな湯が流れ出ている。

「熱くない?」ケンジが訊いた。

「大丈夫。ちょうどいいよ。気持ちいい」ミカは微笑んだ。

「ミカの身体、最高に素敵だった。俺、とっても満ち足りた」

「ごめんね、あたし貴男に何のアプローチもしなかった」

「アプローチ?」

「乳首舐めたり、あれを咥えたりしてあげればよかったね」

「そんなことされたら、俺、きっと保たなかった」ケンジは笑った。「ミカをイかせる前にイっちゃうよ」

「そんなに盛り上がってたの?」

「うん。君の身体を抱いた瞬間に、やばっ、って思ったぐらいだった。でも、」ケンジは少し不安そうな顔をした。「君は満足した?」

「想像以上。予想を超えるすさまじさ」ミカは笑いながらケンジの頬を両手で包み込んだ。「貴男の腕、キス、身体中への愛撫、もうこれ以上の人には出会えないって思ったね。ずっと熱く感じてて、最後はもうどうかなりそうだった」

「ほんとに? 大げさ」

「マジで。ケンジはあたしとセックスするために生まれてきたんだよ、きっと」

ケンジは破顔一笑した。「それは光栄だ。でも、俺もそう思う」

再びケンジとミカはベッドに何も身につけずに横になっていた。

ケンジの胸にそっと指を這わせながら、ミカはためらいがちに言った。「妹さんとの時間……思い出さなかった?」

ケンジは肩をすくめた。「マユとミカって、比べようがない。そりゃあ俺、男だから、セックスの時は誰が相手でも気持ちよくなれるだろうけど、いっしょにいたり話したりしてる時の気持ちは、やっぱりマユは妹。君は恋人。だから、なんか、愛し合ってる時も君の世界の方が大きい感じがする」

「大きい?」

「包み込まれるような感じかな」

「それはあたしが年上だからじゃない?」

「そうなのかな……」

「って、あたしだって、ケンジに包み込まれる感じがしたよ。とっても」

「だったらとってもうれしい。男として」ケンジは無邪気に笑った。

ケンジは仰向けになったまま、右手を伸ばした。そしてミカの頭をその腕に乗せさせた。

「腕枕」ケンジは顔だけをミカに向けて笑った。「俺、好きなんだ」

「そうなの? あたし今までされたことない」

「へえ!」

「そんなに意外?」

「だって、二人、いい気持ちになって余韻を味わう時は、普通やんない? こうやって」

「余韻か……」ミカは小さなため息をついた。「愛し合った後の余韻をこんなにいい気持ちで味わうのも初めてだな、そう言えば」

ケンジはミカの方に身体を傾け、空いた左手で彼女の乳房をそっと包み込んだ。「俺さ、君とさっき抱き合う直前まで、かなり距離を感じてたし、二人の間にまるでガラス板があるような気がしてた」

「どうして?」

「去年の誕生日に君に告白されてつき合い始めてからも、やっぱりミカのことは『先輩』っていう意識が強かったんだ」

「だよな。ケンジはずっとあたしのこと先輩先輩って呼んでたよな。さっきいっしょに飲んでたあいつらも、らしくない、って言ってたし」

「でも、さっき、ミカと繋がった瞬間に、俺、やっと君の本当の恋人になれた気がする」

「口調もタメ口以上になったしな、いきなり」

「え? だめだった?」

「全然。あたしこんな風にフランクにケンジに話しかけてもらいたくてうずうずしてた。ずっともどかしかったんだぞ」ミカはケンジの鼻の頭をつついた。

ケンジは申し訳なさそうに笑った。「そうか。良かった。って言うか、なんか、自然にそういう気持ちになったんだ」

「あたしも、ケンジ。さっきまでやっと手の届くぐらいの距離にいた貴男が、今はすぐ目の前にいて、腕を回せばそのまま抱きしめられる場所にいる。それに、」

ミカはケンジの腕枕を外してその右手を取り、そっと頬ずりした。「今も貴男との繋がりの証拠が中に入ってる……」

「ほんとに良かったの? 中に直接出しちゃったけど……」

「あたしの身体は超規則的なんだ。基礎体温高温期に入って今日で5日目。間違いないよ。心配だったの?」

「少し。でも、ミカと繋がった時点でそんなことを考える余裕はなくなった」

「もし、仮に妊娠したとしても、あたしもうケンジと結婚すること決めたから問題ないよ」

「そうだね」

ミカははっとしてケンジの目を見た。「え? そうだねって……?」

「俺も、もうミカと結婚する気になってる」ケンジは笑った。「俺が卒業するまで待てる?」

ミカはひどく嬉しそうに微笑みながらケンジの頬を両手で包み込んだ。

「いっしょに住もうよ」

「え?」

「二人で新しいアパート借りてさ」

「ホントに?」ケンジは息を弾ませた。

「どう?」

「大賛成! そうか、ミカはもう就職決まってたんだったね」

「全然通勤圏だろ? あのショップ。今のアパートからでも」

「よっしゃあっ!」ケンジは身体を起こしてガッツポーズをとった。

「あはは! ケンジって、まるで中学生だね」

ケンジはそのまままたミカに覆い被さった。そしてまた至近距離でミカの目を見つめた。

「もう一回抱いていい?」

「望むところだ!」

ケンジはミカの唇に口を重ねて、元気よく吸い始めた。

2013,6,1初稿発表 2013,8,9改訂

※本作品の著作権はS.Simpsonにあります。無断での転載、転用、複製を固く禁止します。

※Copyright © Secret Simpson 2013 all rights reserved

《契りタイム あとがき》

アダルト系の読み物としては、こういう『攻撃的でない』ラブシーンは緩すぎて、需要は少ないと思います。特に男性読者にとっては、日頃できないようなレイプとか、拘束とか、そういう無理矢理系のプレイの方がぞくぞくして興奮度も高いのでしょうけれど、このケンジにそういうことを期待するのはどだい無理です。作者の僕がケンジにそういうことをさせる気がない、というより、もう、この優しい男性キャラクターは、そんな乱暴をするはずがない、という性格になってしまっているのです。

ということは、そういう『優しい紳士』であるケンジの、ここ一番であるこの出来事については、やっぱり、こんな風に甘く、穏やかな行為でなければならないのです。意外性よりも、キャラクターの持ち味を表現の主軸に起きたかったというわけです。

さて、大学の仲間たちが登場する話はもう一つ「外伝第1集第7話 電撃告白タイム」があります。登場するメンバーは今回の「契りタイム」と全く同じです。そのメンバーの中に居酒屋の息子久宝がいるので、彼らはかなり頻繁にこの店を活用しています。ところで、僕(作者)は熊本の人間です。焼き鳥のメニューについて、鶏の筋胃で、ザクザクという食感が特徴の『砂肝』を、普通『砂ずり』と呼びます(初稿では『砂ずり』と表記していました)。このあたりで『砂肝』って言っても、友だちはもちろん、店員すらピンとこないぐらいです。また『豚バラ肉』を焼き鳥として提供することについて、関東の人は不思議がる、ということを聞いたことがあります。

言葉の地域性というものは大切にしなければならないとは思いますが、多くの人に読んでもらいたい物語の中で使う時には気をつけなければならないなあ、と改めて思った次第です。

Simpson