Twin's Story 外伝 "Hot Chocolate Time" 第2集

第10話 幻影タイム

〈1.キャンプ場のある村〉

今年23歳になるシンプソン健太郎は高校時代の同級生、月影春菜との交際を続けている。彼は家業のチョコレート・ハウス『Simpson's Chocolate House』を継ぐべく、お菓子作りの専門学校を出て、現在は父親ケネス・シンプソンの右腕として精力的に働いている。

恋人の春菜はデザイン系の学校を出て、やはりこの店の主要なスタッフになっていた。商品のパッケージデザインはもとより、季節毎に趣向を凝らした店内のレイアウトや装飾なども主に彼女の手によるものだった。

健太郎には天道修平という中学時代からの親友がいた。修平は高卒後、教育系の大学に進み、保健体育科の教師として地元の公立中学校に勤務し始めたばかり。そして彼にも日向夏輝という高校三年生来の恋人がいる。その夏輝は高校を出て警察学校に入校し、研修期間を経て、今は町の交番に地域課の巡査として勤めている。

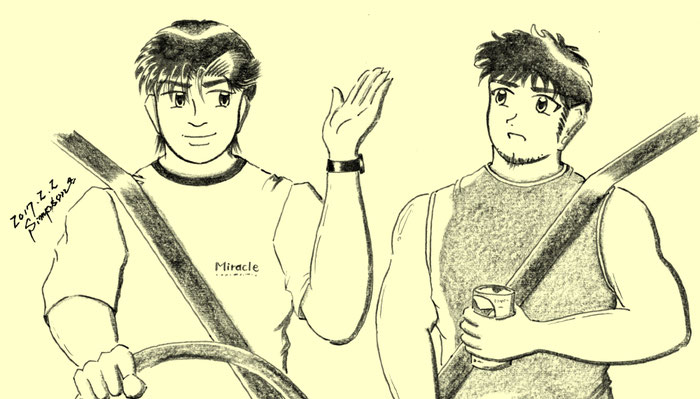

「修平は学校でもよくキャンプとかするんじゃないのか? 生徒たちと」

ワゴン車を運転しながら、健太郎が助手席で遠慮なくビールを飲んでいる親友に向かって言った。

修平は左手に持った缶を口から離して、右手で口元を乱暴に拭った。

「生徒といっしょにキャンプしたひにゃ、くたくたになっちまわ」

「そうなの?」リアシートから春菜の声がした。「天道くんでも振り回されちゃうの?」

修平は顔を後ろに向けて困ったような表情で春菜を見た。「ロクにメシも作れねえくせに、腹減った、って騒ぎ立てやがるし、夜はいつまでも寝ねえで盛り上がりくさって、朝はいつまでも起きて来ねえし。自己中極まりねえ」

「そんな時、あんたが朝、ちゃんと起きてごはん作るわけ?」春菜の隣に座った夏輝が言った。

「できればそんなことやりたかねえんだがよ、ガキ共の尻ひっぱたいて朝メシ作らせてっとイライラしちまって、思わず自分であれこれやっちまう」

「確かに大変そうだ」健太郎が笑いながら青に変わった信号を確認して車を静かに発進させた。

健太郎、春菜、修平、夏輝の四人は、夏も終わりに近づいた頃、ようやく休みがかぶって、いっしょに一泊のアウトドア・キャンプを計画したのだった。

「そろそろじゃないか? 修平」

健太郎が、隣で地図を見入っている修平に声を掛けた。

「左手に山、右手に市街地……。ロケーションとしては確かにこのあたりっぽいな」

「あ、案内板があるよ!」後部座席から夏輝が叫んで前の二人の間に腕を伸ばして指さした。

顔を上げた修平が言った。「おっ、ほんとだ、『鎮守が森(ちんじゅがもり)艶姿(あですがた)雌狐(めぎつね)キャンプ場』って書いてあら」

「……って、」春菜がぼそっと口にした。「変わった名前じゃない? このキャンプ場。今さらだけど……」

健太郎は案内板の矢印通りに交差点を左折した。

「だけど修平、なんでこんな辺鄙(へんぴ)なキャンプ場選んだんだ?」健太郎が訊いた。

「知る人ぞ知るキャンプ場なんだとよ。ガイドブックにも、ネットの検索サイトにも載ってねえ。まさに超レアなマニア向けキャンプ場ってやつだ」

「どこがどうレアなんだよ」

「まず利用料。一グループあたり百円。」

「安っ!」

「自販機なし、シャワーなし、あるのは水の出る蛇口とトイレのみ。」

「不便極まりないな」

「おまけに年間平均利用者数3.7人」

「はあ?!」健太郎は大声を出した。「と、ということは、今日、俺たちが利用することで、年平均利用者数をすでに上回るってことか?」

「そういうこったな」

「めちゃくちゃマイナーなキャンプ場じゃないか! なんでそんな不便なキャンプ場を選んだんだ」

修平は静かに、諭すように健太郎を見て言った。「あのな、ケンタ、キャンプっつうのは不便でなんぼだ。不便がいやなら家から出るな」

「おまえも夏輝もそういうの、好きなのか?」

「自分が試せるじゃねえか。それにな、何にもないところで過ごすってのは、人間の原点に戻れる。野性の動物みてえに。そう思うだろ?」

「本能だけで生活するってか」

「食欲と睡眠欲を満たすことが主な目的ってもんだ。おっともう一つあったぜ」

「何だよ」

「性欲」

「あほかっ!」

車は次第に狭くなる道を辿っていた。

「腹減ったな。どっかで昼飯にすっか」修平が唐突に言った。

「そうだね。もう着いたも同然だしね」夏輝が脱いでいた靴を履き直した。

「何か食べるような店なんて、見当たらないな」健太郎がハンドルに身を屈めるようにして速度を落とした。

「『うどん・そば』って看板があっぞ、あの先に」

「ほんとだ」

「いいんじゃない? 田舎らしくて。入ってみようよ」

「じゃ、寄るから」健太郎はハンドルを握り直した。

その店に近づいた時、修平が腕組みをして呟いた。「何か、流行ってなさそうだな……。ここも年間平均利用者数一桁ぐれえじゃねえの?」

その店は民家に毛の生えたような風情だった。意図的にそうしてあるのかどうか不明だが、軒下の不必要に大きな木の看板は斜めに傾いていた。でっかく『鎮守が森艶姿雌狐親子食堂』と書いてある。

「解りやすい屋号だな。ってか、安直な、と言うべきか……」修平が首にかけたタオルで額の汗を拭いながら、すす汚れた看板を見上げた。

「だけど『親子』って言葉がくっついてるぞ」

「確かに」

「どういう意味なんだろうね」春菜が言った。

「入ろうよ」夏輝がそう言って、四人は暖簾をくぐった。

「え?」先頭で店の中に足を踏み入れた健太郎が思わず声を上げて立ち止まった。「い、意外にお客が多いな……」

決して広いとは言えない店内に並んだ四つのテーブルは満席だった。「いらっしゃい!」威勢の良いハスキーな声が響いた。

中に入ったところで立ちすくんでいる四人の前に、小太りで背の低い年寄りのおばちゃんが駆け寄ってきた。年寄りだが血色が良く、動きも俊敏だった。「ごめんね、カウンターしか空いてねえんだ。それでもええかい?」

「いいよな、別に」修平が健太郎に顔を向けた。健太郎は小さく肩をすくめた。

「丁度四人分空いてるしね」夏輝が先にカウンター席に向かった。

狭い厨房で先のおばちゃんによく似た中年女性が汗だくになって麺を茹でていた。

「『親子』ってこのことじゃない?」夏輝が春菜に囁いた。

「そうかもね。親子でお店やってる、って意味なのね」

すぐにさっきのおばちゃんが麦茶の入った四つの湯飲みを運んできて、白い手で健太郎たちの前に置いた。茶渋が遠慮なくこびりついたままのその湯飲みは、ことごとく縁が小さく欠けていた。

「……やるな」修平がその湯飲みを持ち上げて呟いた。「ここまで客に出すアイテムのメンテに気を遣ってない店も珍しいぜ」

そして麦茶を一口飲んだ。

「おっ!」

「どうしたの? 天道くん」春菜が修平に顔を向けた。

「……うめえ! この中身の麦茶もただモンじゃねえ」

「そんなに?」夏輝が言って自分の湯飲みを口に運んだ。「ほんとだ。ただの麦茶じゃないみたい」

食事前に普通に出された麦茶をそうして四人は感嘆しながら味わった。

「鎮守の森の伏流水をなめるんじゃねえよ」

いつの間にか四人の後ろに先のおばちゃんがふんぞり返って立っていた。

「伏流水?」健太郎が身体ごと振り向いた。「地下水なんですか?」

「そうさね。蛇口をひねりゃ、出てくんのはお山の恵みの水さね」

「こんなに爽やかでおいしい麦茶を飲んだのは初めてです」春菜もにっこり笑って言った。

「お客はみんなそう言うがね」おばちゃんもにっこり笑った。「で、何食う?」

実は四人は密かに困っていた。カウンターにはメニューが置いてなかったからだ。

「あ、あの、メニューは……」健太郎が申し訳なさそうに言った。

「めにゅー? ああ、お品書きだね。そんなモンはない」

「な、ないって、そんな……」

「うちで出せんのは四つだけなんだよ。」おばちゃんはそう言って壁の一画を指さした。剥がれかかり茶色に変色した紙が、容赦なくやかましいモーター音を唸らせている店の隅のエアコンから吹き出す風になびいていた。それがいわゆるこの店のメニューらしかった。

「『鎮守が森艶姿雌狐親子うどん』と『鎮守が森艶姿雌狐親子丼』『鎮守が森艶姿雌狐親子いなり』。うどんはそばにも代えられるがね。ほんで今あんたらが飲んでる麦茶の四つ」

「これも数にはいってんのか……」修平が湯飲みを持ち上げて呟いた。

「どうする?」健太郎は残る三人を見た。

「私、うどんにする」春菜が言った。

「あたしそばにしようかな」夏輝だった。

「俺はうどんといなり二皿」修平が手をピースのカタチにしておばちゃんに向けた。

「じゃあ俺もうどんといなり一皿」

「あいよ」おばちゃんはメモも取らずにきびすを返して厨房に駆け込んだ。

◆

キャンプ場の入り口は、それからしばらく山がちな道を上っていって、車がようやく通り抜けられるかどうか、というぐらい狭い未舗装の道をくねくね曲がった先にあった。

木造の小さな、少し傾いた管理棟の前の椅子に白髪の老人が一人タバコを吹かしながら座っていた。

健太郎は運転していた車を管理棟の脇にある無駄に広い駐車場――ただの空き地風情の――に駐めた。彼らの車の他には、自転車はおろか、車輪のついた物は一台も駐まっていなかった。

「こんにちは」夏輝が老人に声を掛けた。

「へい、いらっしゃい。よぐ来たな」

その老人が威勢良く立ち上がって大声を出したので、夏輝とその横に一緒にいた春菜は思わず仰け反ってしまった。

「あ、あたしたちキャンプに来たんですけど、」

「シンプソンさんだね? 予約すてた」老人はにこにこ笑いながら言った。「にすても、日本語がうめえ外人さんだねえ」

「い、いえ、あの」夏輝は口ごもった。

「見がげも日本人だなあ」老人はポケットからおもむろに携帯用灰皿を取り出して、咥えていたタバコを中に突っ込んだ。

「あたしたち、生粋の日本人ですからご安心下さい」春菜が言った。

「そうけ。んじゃそこの帳面に代表者の名前書いてくんねが?」

「あ、はい」

春菜は老人に促されて、管理棟の窓際に置かれていた、日焼けして黄ばんだノートにボールペンを走らせた。そして百円玉を躊躇いがちにその老人に渡した。

「あんがとよ。お賽銭」老人は春菜に向かって手を合わせて拝んだ。

「『お賽銭』?」夏輝が怪訝な顔をした。

車からキャンプ道具を出して、背中に大きなリュックを背負った健太郎と修平がやって来た。

「テント張る場所はどこっすか?」修平が老人に尋ねた。

「こっがら上がればすぐだー。一本道じゃから迷うこだねえ」老人は駐車場の奥から上に伸びる小径を指さした。

「よし、じゃあ行こうか」健太郎が言って、その獣道のような小径に向かった。三人も後に続いた。