Twin's Story 11 "Sweet Chocolate Time"

《7 穏やかな休日》

「っちゅうわけやねん」話し終わったケネスは、少し赤くなってコーヒーカップを手に取った。

「ほう……」ケンジが言葉少なにうなずいた。

「甘酸っぱい体験、というにはちょっと強烈な……」ミカも言った。

「そ、それで、『ウォールナッツ』の兄妹とは、その後……」マユミが言った。

「いきなり店、たたんでしもてな、一家で引っ越してしもうた」

「え?」

「なんでまた……」

「わいのせいやあれへんで、店舗拡張やって親父言うてた。聞けばバンクーバーに移ったらしいわ」

「じゃあ、二人とはそれっきり?」ミカが訊いた。

「それっきりや。所詮恋愛感情抜きの身体の関係やったからな。わいも別に悲しいとは思えへんかったし、二人からもそれから何の連絡もなかった。まあ、ちょっとは寂しい気はしたけどな」ケネスがカップを口に持っていった。

「ふうん……」ケンジもコーヒーカップを口に持っていった。

「あんまりおもろい話やなかったやろ?」

「でもさ、あんた女からも男からも好かれるヤツだったんだね」

「ありがたいこっちゃな」

「それから何人かとつき合ったこと、あるの? カナダで」マユミが訊いた。

「いや、女友達止まりやったな。身体の関係になった相手はおれへん。そのまま日本に定住して、そっから先は知っての通りや」

「なるほど。じゃあ、男としては俺が二人目ってことなんだな」

「そういうことやな。わい、こう見えてもあんまり遊んでへんねんで。真面目やろ?」

「ところで、あんたら、いったいどこまでいってんの?」ミカがケンジとケネスを交互に見た。

「そ、そんなにしょっちゅうやってないぞ、俺たち」ケンジが慌てて言った。

「男同士のセックスって、けっこうハードなんでしょ?」マユミが訊いた。

「マーユ、よく聞くんやで、あのな、わいとケンジは極めてソフトや。わいがミカ姉抱く時と比べても全然」

「そ、そうだぞ。キスして、抱き合って、刺激して、フィニッシュは外に出す。それだけだ」

「そやそや。けっこうきれいやで、汚いことや痛いことはせえへん。わいもケンジもそういうのは苦手やからな。自分で言うのもなんやけど」

「バックに挿入なんかしないの?」

「まだやったこと、あれへんな。一度も」

「やってみたいと思わないの?」

「どないやろなー、雰囲気次第っちゅうとこかな。ケンジはどうやねん」

「俺? そうだなー、別にそこまでしなくても、ケニーと抱き合ってれば、なんか気持ちいいし」

「それで満足するのか? あんたら」

「だから、そんなにしょっちゅうやってるわけじゃないってば。それにムラムラきたら、俺、真っ先にミカにアタックするから。ケニーとは気晴らしだよ。ちょっとした変化を求めて」

「そやそや。釣りやゴルフみたいなもんや。レクレーションちゅうかな」

「真剣に求めたくなったらミカしかいないよ」

「嬉しい。ケンジ」

「わいも、わいもやで、ハニー」ケネスが慌てて言った。「キホンはマーユや。マーユさえ抱ければ、わいは十分癒されるんやからな」

「ケニーはさ、そのジェニファーからスタートして、結局何人の女の子を相手にしたの?」マユミが訊いた。

「10歳でカナダに行って、ジェニファーとあんなことになった後は、17で日本に来るまで一人エッチ専門やったな」ケネスは笑った。「こっちに来てからは、えーと……」

ケンジが言った。「数に入れられるかどうかわからないけど、アヤカとやったよな、おまえ。こっちに越してきてすぐ」

「おお、そうやったな。そやけど、あれはカウントできへん。一人エッチの一種やな。っちゅうか、ほぼ逆レイプ」

「逆レイプ?」ミカが言った。

「そうや。わい、積極的にあの子の身体に触ったりせえへんかったもん。キスも一度アヤカに奪われただけやったし。ま、狂犬に咬まれたようなもんやな」

「それにしちゃ、よく覚えてるじゃない」ミカがにやにやしながら言った。

「当たり前や。なんもせんと寝てるだけで、イかされた経験はあの時だけや。男としては超情けないセックスやろ?」

「ケン兄も、そうだったんだよね」

「ああ。あの拘束セックスのことを思い出す度、俺の頭にはおまえへの申し訳なさが甦る。けっこう痛い思い出だよ」

「今、同じコトされたら、ケンジ、どう?」

「今?」

「そう」

「相手次第、ってとこだな」

「誰からならされてもいい?」

「な、何だよ、そんな具体的に……」

「あたし、今度してあげるよ。ベッドにあなたを縛り付けて逆レイプ」ミカが目を輝かせて言った。

「え? あたし見たい、それ」マユミも楽しそうに言った。

「わいも」

「よし。じゃあいつかやるぞ、ケンジ」

「マジかよー」

四人は笑い合った。

「ケネスは結局、その次がマユミだったの?」ミカが訊いた。

ケネスは穏やかな顔でしみじみと口を開いた。「わいの本当の癒されるセックス体験はマーユとの時や。それまでは好きでもない相手とのセックスやろ? 身体は満足しても心が満たされん。そやけど、初めてマーユを抱いた時は、身も心も満足やった。わいの初めての成功体験やな」

「でもね、」マユミが言った。「あたし、あの時はケン兄のことが忘れられなくて、ケニーに抱かれていながらケン兄、ケン兄、って連呼してたんだよ。ごめんね、ケニー」

「ええねん。気にせんといて、ハニー。あの時は片思いやったかもしれへんけど、わいはその時大好きやったマーユと一つになれたっちゅうことで、最高に幸せやったんやから」

「ケンジも、あたしを初めて抱いてくれた時は泥酔状態だったからねー」ミカがケンジを見た。

「今でも思い出すと、すっごく申し訳ない気になるよ。なにしろ俺、あの後、ミカに何度も土下座したぐらいだからなー」

「見てみたかったな、その光景」ケネスがアソート・チョコレートの包みを開けながら言った。

「ずっとあたしをマユミだと思い込んでたんだよ。ケンジ」

「そうらしな」

「だったら最後まで思い込んでろ、っつーの。まったく、途中で抜きやがって。その上あたしに大量にぶっかけやがるし。かえって無礼だろ、それって」

「だ、だから、酔って判断力が鈍ってたんだよ。あ、あの時はそれが最善の判断だったんだよっ!」

「ケンジ、相手にかけたり飲ませたりするん、苦手なんやろ?」

「だから、我慢できなかったんだよっ! もう、俺だって思い出したくないよ、あんな恥ずかしいこと」

「そう言うミカ姉の男性遍歴はどうなんや?」

「あたし? あたしはねー、ケンジの前はそれでも二人だけ」

「へえ」

「そんなに遊んでたように見える?」

「いや、かえって男が引いてしまうかもしれへんな、思て」

「なんだよ、それ。あたしには男は近寄ってこないっていうのか? ケネス。しばいたるぞ!」

「い、いや、そういう意味やのうて、ちゃんとミカ姉を納得させてからやなければ、簡単には抱けない、っちゅうか……」

「誰だってそうだろ。納得しないセックスなんてあるか。そんなの、それこそレイプじゃない」

ケネスが言った。「そやけど、ミカ姉はセックスで泣かせたい女やな」

「なりふり構わず泣き叫ぶ女が好きなのか? ケネス」

「何とかしてミカ姉を泣かせたいもんやな。って絶対無理やな。何しろあんだけ噛みついてやっても泣くどころか、かえって燃えるんやから」

「あたし簡単には泣かないからね。でも一人目の男の時は泣いた」

「え?!」

「あたしの初体験は高二。ケンジたちと同じ。でも、ただ甘いだけじゃなかった」

「ふうん……」

「ケンジはすでに知ってるよね。あたしの一人目のお相手」ミカはちらりとケンジを見たあと、ミカはケネスの顔に目を戻した。「水泳部の一つ上の先輩に告白された。ケンジには負けるけど、とってもイケメンだったよ」

「いや、こんなとこで持ち上げられてもなー……」ケンジがカップを手に取った。

「女子からも注目されてた人だったから、あたしいっぱい嫌がらせをされた。特に三年の女子の先輩からね」

「ま、学校の部活には、ありがちな話やな」

「理不尽だって思ったよ。だって、あたしが彼に告白されたんだし、嫌がらせされるってわかってたらつき合ったりしなかっただろうしね」

「ま、そりゃそうだな」ケンジも言った。

「でも、彼はそのことをすっごく気にしちゃってさ、できるだけ人目につかないようにあたしといっしょに行動したんだよ」

「優しい先輩だったんだね」マユミが言った。

「うん。優しかった。年上だったからなんかすっごく頼れる人、って思ってた」

「ミカ姉にもそんな純情な時期があったんやなあ」

「何だと? ケネス。もういっぺん言ってみろ!」

「すんまへん。失言でした。で、彼との最初の行為は、どんなやったんや?」

「部活の帰り。11月でもう寒い時期だったけど、引退してた先輩が久しぶりにプールにやってきて、練習の間、ずっと後輩の指導をしてたわけ。その帰り」

「うんうん」

「それまで人目を憚ってた彼がさ、あたしを誘うわけよ。一緒に帰ろうって」

「ほほう」

「その時周りには先輩も同級生もいっぱいいて、あたしたち注目されてたから、とっても気まずかったよ」

「そやけど、何で急にその先輩、大胆にも人目があるにも関わらずミカ姉を誘ったりしたんやろな」

ミカが目を伏せてぽつりと言った。「別れの夜だったんだ」

「え?」

「丁度その日、彼の家は家族がみんな留守で、あたし彼の家に連れて行かれた。そして彼の部屋で、あたしと彼は一つになったんだ」

「そうなんかー」

「もう、初めてで緊張しまくってるあたしをさ、まるで赤ん坊扱うように優しく愛してくれた。あたしあの時の彼の絹のような手の感触、今でも忘れない……。それで、彼があたしに入ってきた時、痛かったけど、それよりこの人に抱かれていることの安心感というか幸福感の方が大きかった」

「ある意味、幸せな初体験だよな」ケンジが微笑みながら言った。

「そうだよね。本当にいい人だったよ。加賀拓郎……拓郎先輩……」

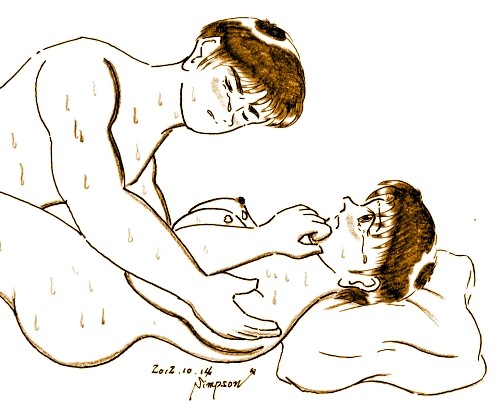

――ミカは汗だくになっていた。上になった彼は、同じように身体中に汗を光らせ、はあはあと肩で息をしながら、ふっと微笑み、ミカの眼を見つめた。

「ミカ、ごめん。初めてだったんだろ?」

「うん……」

「痛かっただろ? ごめんな」

「大丈夫。先輩、ありがとう。次はたぶん、大丈夫」

彼は寂しそうな表情でミカの髪を撫でた。「俺、もうおまえとは会えない」

「え?!」

「これきりにしよう、ミカ」

「ど、どうして? 先輩、なんでいきなりそんなこと言うの?」

「おまえがみんなから嫌がらせをされているのを見るのはつらい」

「そんなこと、あたし気にしない。気にしてないから。あたしのこと、嫌いになったの?」

「とんでもない。好きだ。前よりも今の方がずっと」

「だったら、どうして?」

「俺、留学するんだ」

「え?」

「卒業を待たずに、来月シドニーに発つ。3年は帰って来ない」

「そ、そんな……」ミカの目から涙が頬を伝って流れた。

「俺のこと、好きになってくれてたのか?」

「好き。好きです先輩! ずっと、ずっとこうして繋がっていたい。あたしも、あたしもいっしょに連れてって!」

「ありがとう。うれしいよ」

「先輩、ああ、先輩、待つ。あたし待つから」

「ミカ、おまえの気持ちを束縛したくない。3年で、心も変わる。だから俺のことは……忘れてくれ……。ごめん、俺の方からつき合ってくれって言い出したのに……」

彼の目からも涙が溢れ、ミカの桜色に上気した乳房にぽたぽたと落ちた。

「悲しいな……。悲しすぎる……」ケンジが目頭を押さえた。

「なによ、ケンジ、この話聞くの初めてじゃないでしょ」

「その光景が目に浮かんでさ。何だか……」

「ケン兄って涙もろいからねー」マユミが微笑みながらケンジにハンカチを渡した。

「先輩はね、告白してからきっとあたしをずっと抱きたかったんだと思う。でも、留学が決まって、時間が迫ってきて、やっと巡ってきた好機がその夜だったわけ」

「なんだか、とっても切ないね」マユミが言った。

「あたしにも先輩にもそれはとってもつらい時間だった。でも先輩、あたしとの交際の証拠を残したかったんだと思うよ。本気で好きだった証拠をね」

「好きだった証拠……か」マユミがつぶやいた。

「その後彼はシドニーでできた友だちの一人と結婚して永住した。ま、あたしの淡い初恋ってとこかな」

(★ここでは話題に上りませんが、その後、ミカは30歳の時にこの加賀拓郎先輩と再会を果たしています。→『外伝集2 第7話 追憶タイム』)

「そんな初恋の後じゃ、なかなか好きな人は現れなかったんじゃない? ミカ姉さん」マユミが言った。

「そうだねえ、確かに、しばらくは落ち込んでたね。で、ついに高校卒業するまで恋愛とは無縁の部活三昧だったってわけよ。つき合ったヤツは数人いたけどね」

「なんやの、それ。恋愛とは無縁で、つき合ったヤツが数人? どういうこっちゃ?」

「あたしはべつに好きでもなんでもなかったけど、あっちがどうしても交際したいって言ってきてねー」

「しかたなくつき合ってやった、っていうのかよ」ケンジが眉間に皺を寄せて言った。

「そ。でもセックスはしなかったから安心して」

「いや、今安心しろ、言われてもやな……」

「ミカ姉さん、モテモテだったんだね」マユミがニコニコしながら言った。

「ほしたら、高校卒業してから深い仲になったオトコが、もう一人ケンジの前におったっちゅうことなんやな?」

「その『二人目』の男の人ってどんな人だったの? ミカ姉さん」

「まだ聞くの? あたしの話」ミカが呆れて言った。

「俺も気になる。俺の前がどんなヤツだったか、知りたい」

「何や、ケンジ、ミカ姉の二人目のお相手については聞いたことあれへんのか?」

「聞いてないね」

ミカが少し困ったような顔をした。「人に話すような相手じゃなかったからね」

「いいから聞かせろよ」

「何ヤキモチやいてんの? ケンジ」

「ヤキモチじゃなくて、単なる興味だ、興味」

「で、で、どんなヤツだったんや? ミカ姉。なあなあ、教えたってえな」

「あんたらは中学生の男子かっ。まったく、しょうがないねー。ケネス、コーヒーのお代わりできる?」

「ああ、もちろんや。すぐに持ってくるさかいな」

「済まないね」

「大学二年生の時。二つ上の先輩」ミカは新しくカップに注がれたコーヒーを一口飲んでから話しはじめた。

「また年上かよ」

「しょうがないじゃん。成り行きでそうなったんだよ」

「二つ上じゃ、俺の知らない先輩だな」

「そうだね。そいつはあたしの身体目当てだった。完全に」

「『そいつ』呼ばわりかー」ケネスが笑った。

「会う度に『抱かせろオーラ』を発してた。あたしも結構その頃突っ走ってたからね。受けて立ってやる、ってノリで挑んでやった」

「さっきの切ない話とは正反対やな」

「ま、水泳サークルだからしかたないけど、すっごくガタイのいい先輩でさ、もう野獣系」

「野獣系?」

「そ。ケネスも野獣系だけど、ケネスはまだずっと紳士的。あいつは根っからの野獣系、っつーか、野獣そのものだったね」

「激しいんだ」マユミが言った。

「激しいどころか乱暴。もう、触り方も無骨だし、キスも野蛮だし、繋がった後も大声で吠えながらガンガン突いてくるし、もういい加減にしろよ、って感じだった。それも毎回パターンが同じ。あいつは人間じゃなくてオス。何かの動物のオスだった」

「ミカ姉は満足してたんか? そんなセックスに」

「ヤツのペースに合わせてた。身体は感じてたかも。でも終わった後はいつも痛かった」

「ついに『ヤツ』呼ばわりか」ケンジは苦笑いをして、デキャンタからコーヒーをつぎ足した。

「結局あたしが飽きて、振ってやった」ミカは笑った。「ヤツは懲りずにすぐ別の女作ってやりまくってたみたい」

「そんな先輩だったんだ」マユミが言った。

「だからさ、あたし、ケンジと出会った時、ものすごく新鮮だったし、いっぺんに恋に落ちたんだよ。知ってたか? ケンジっ!」ミカはいきなり立ち上がりケンジの襟を掴んだ。「そ、それなのにおまえは、実の妹といちゃいちゃしやがって! 屈託ない笑顔であたしに紹介するわ、アパートではぎしぎし言わせて上の部屋でセックスするわ! 見せつけてたのか! あたしにっ! このやろっ!」

ミカの嫉妬と怒りの記憶が連鎖反応を引き起こし、制御棒を失った原子炉のように臨界点が目前に迫った。ミカはケンジの襟を掴んだまま身体を激しく揺さぶり、右手で彼の左頬をぺちぺちと叩き始めた。

「ミ、ミカ、く、くっ、苦しいっ!」ケンジは恐怖に顔を引きつらせた。

「ちょ、ちょっと、ミカ姉、落ち着きや」ケネスがミカをケンジからひっぺがした。

はーっ、はーっ、はーっ……ミカは息を整え直して座った。

「そんなにケンジのこと、気にしてたんかー。ミカ姉可愛いとこあるやん」

「まったく……思い出す度むかむかするっ!」

ケンジは襟を整え直して、ひとつ咳払いをした。そしてちらりとマユミを見た。

「ご、ごめんなさいね、ミカ姉さん」マユミが申し訳なさそうに言った。

「こっちこそごめん。大人げなかった」ミカも咳払いをして座り直した。「でもさ、ケンジがマユミとの仲を精算しようとしてた時は、さすがに哀れだったね」

「ミカはずっと俺を慰めてくれたんだ。本気で心配してさ」ケンジが言った。

「下心満載だったけどね」

「いや、そんなこと言ってるけど、ミカはきっと誰にでもそうしてたよ。俺たち同期の間では、唯一、信頼の置ける、頼りがいのある先輩だったからな、兵藤ミカ先輩は」

「そうやろな。それがミカ姉の最大の魅力っちゅうもんや」

「悪いコトしたね、あたしたち……」マユミが言った。

「マユミもケンジも悪くないよ。っつーか、誰も悪くない。あたしが一人で悶々としてただけ。だからケンジに酔ってぶっかけられても幸せだった。やったぜ、って思ったぐらいだからね」

「ごめんなさい、ごめんなさい! お許し下さい!」ケンジはまたミカにぺこぺこと頭を下げた。

「結局ケンジはそれ以来、二十歳の誕生日まで酒は飲まなかったよね」

「え? そうなの?」

「懲りた、というか、トラウマになったんだ、きっと。ミカにあんなひどいことしたからな」

ミカはいらいらして言った。「だから、ひどいことじゃないって。あたし嬉しかった、ってさっきから言ってるだろ。実際、あたし、あの夜ケンジと繋がった時、生まれて初めてセックスを心から気持ちいいって思えたんだ」

「で、でも、考えても見ろよ、つき合ってもいない、それもいつも世話になってる親切な先輩をベッドに引きずり込んで、服を脱がせてセックスして、最後は身体中に大量にぶっかけちまったんだぞ、ほとんどレイプじゃないか」ケンジは赤くなって言った。

「ケンジはね、二十歳の誕生日にあたしが勧めて、やっとビールを一缶飲んだんだ。あたしを悲しい顔して見つめながらね。あっはっは」ミカは笑ってまたコーヒーをすすった。「そこからあたしとケンジの交際が始まったってわけよ」

「そうやったんかー」

「でもね、ケンジはなかなかあたしを抱いてくれなかったんだ」

「ほんとに?」マユミが訊いた。

「ああ。結局素面であたしとセックスしたのは、あたしが卒業する年の初めごろだったよな、ケンジ」

「うん。俺、ミカのことが、もうすっごく好きだったけど、セックスすることに関してはなかなか思い切れなかったんだ」

「どうして?」マユミが訊いた。

「マユとのセックス体験が長かったせいで、違う女性を抱く自信が持てなかったのと、ミカとの最初の繋がり合いがああいう状態でだった、ってことが引っかかってた」

「まだ言ってる。まったく臆病なんだから」ミカが言った。「でも、その初めての素面でのセックスの時はケンジ、優しかったし、積極的だった。何て言うか、ちょうどいいバランスのセックスだった」

「ちょうどいいバランス?」

「あたし、その時思ったよ。こいつとは身体の相性、ピッタリなんじゃね? ってさ」

「俺も思った。比べるわけじゃないけど、マユとは違う抱き心地、っていうかさ、ああ、この人と結婚したい、って実はその行為の時に俺、思ったんだ」

「へえ、そうだったの?」ミカが意外そうに訊いた。

「マユとの時は『燃え上がる』って感じだけど、ミカとは『燃え広がる』って感じ」

「ほほー。なるほどな」

「あたしもそう言えばそんな感じだったよ」マユミが言った。「ケン兄とのセックスもケニーとのセックスも、あたし今でも大好きだけど、ケン兄との時は一回一回が完結した話で、ケニーとの時は連載の各回って感じだもん」

「それが夫婦ってもんなんだろうな」

「そうだね」

「さて、あいつら、今からうまくやっていけるかね」ミカが二杯目のコーヒーを飲み干した。

4人の間に少しの沈黙が流れた。

ケネスがケンジとマユミを横目でちらりと見た後、言った。「ミカ姉、」

「何?」

「久しぶりに、わいとセックスせえへんか?」

「え?」ミカはカップをソーサーに戻した。「いいよ。どうしたの? 急に」

「なんや、急にミカ姉を抱きたくなってきた」

「こんな昼間っからか?」

「あいつらがハワイでよろしくやっとる、思たら、むかつくやんか」

「いや、別にむかつかなくても……」ミカはケンジを見た。「ケンジ、いい?」

「いいよ」ケンジは微笑んだ。そしてマユミを見た。マユミは頬を赤らめてうつむいた。