Twin's Story 2 "Bitter Chocolate Time"

《3 報復》

ケネスはプールの建物を飛び出した。そしてケンジに聞いた道順をたどり、アヤカのマンションを突き止めた。

「ここやな……」ケネスは灯りのついた二階の窓を見上げてつぶやいた。

アヤカはワンルームマンションに一人で暮らしていた。ケネスは玄関のインターホンを鳴らした。すぐに女性の声がした。「はい」

ケネスは努めて明るく声を張り上げた。「アヤカはんでっか? わい、ケネスです」

「ケニー?」アヤカの声が跳ね上がった。

「あ、あの、わい、この度日本に住むことになりましてな、ごあいさつに上がりましてんけど、お邪魔してもよろしか?」

「もちろん。どうぞ」

ブザー音が鳴って、入り口の観音開きの大きなガラスのドアの鍵が自動で開けられた。ガチャリ。ケネスは入ってすぐのエレベータに乗り、二階で降りた。

「202号室。ここや」

ケネスがノックする前にドアが開けられた。

「ケニー!」

「久しぶりでんな、アヤカはん。お元気でっか?」

「入って、ケニー」

部屋に通されたケネスはできるだけアヤカに悟られないように部屋の中を観察した。

小ぎれいなワンルームだった。ピンクのカバーが掛けられたベッドがある。ノートパソコンが置かれた小さな白いテーブルがある。その横にテレビがある。アヤカがいつも部活に持ってきていたバッグはテーブルの下に置いてあった。その横に別の小さなバッグ。

「(ビデオカメラはあの中やな……。)」ケネスは思った。「(まだ開けてないっちゅうことは、ビデオはそのまま……。パソコンもまだ開いてへんし。)」

「驚いちゃった。ケニー。いきなり来るなんて。でもよくここがわかったね」

「へえ、なんちゅうか、その……」ケネスはわざと言葉を濁した。「ア、アヤカはんに会いとうて、わい……」

「私も会いたかった」アヤカは、ケネスに近づき、手を取った。

「え? あ、あの……」ケネスは戸惑って見せた。

「会いたかったって、どうして? ケニー」

その後の展開をケネスは悟った。「(よっしゃ! うまくいきそうやな。)」ケネスは心の中でガッツポーズをした。しかし、決して自分からアヤカに手を出さなかった。彼はジーンズのポケットに手を入れて、何かを触り、すぐに手を抜いた。

「ねえ、ケニー、私を抱いて」

「え? そ、そんな、アヤカはん、わい……」ケネスは赤くなった。

「そのつもりでここに来たんでしょ?」

「……」

アヤカはケネスをベッドに押し倒した。「あっ!」ケネスは小さく叫んだ。そしてアヤカはケネスの口を自分の口で塞いだ。「んんんん……」ケネスは呻いた。

ケネスから口を離したアヤカは、口元についた唾液を白く細い指で拭いながら、片頬に妖しげな笑みを浮かべた。「萌える。男の人が何かされて感じる姿、私大好きなの」

アヤカは着衣を脱ぎ始めた。「ねえ、ケニーも脱いでよ」

「ア、アヤカはん、こないなこと……」ケネスはベッドの上でおろおろした。

アヤカは口角を上げてケネスを見下ろした。「大丈夫。いっしょに気持ちよくなろうよ」

「そ、そやけど……」

「部屋で男と女が一人ずつ。やることも一つ」アヤカはウィンクした。

ケネスは戸惑いながらもジーンズとシャツを脱いだ。ジーンズは丸めてベッドの脇に置いた。

再びベッドに横になったケネスの太股をそっと撫でながらアヤカは目を輝かせた。

「すごい! もうこんなになってる」アヤカはケネスの股間が下着の中で大きく膨らんでいるのを見て歓声を上げた。

アヤカはすぐに全裸になった。

彼女はケネスのペニスを下着越しにさすり始めた。「ううっ……」ケネスは小さく呻いた。

「こんなに大きいの、初めて」アヤカはうっとりとした目でケネスの股間を見つめた。

「ア、アヤカはん、」ケネスが首を起こして言った。

「何?」

「わい、あんさんにお土産買うてきたんやけど……」

「後にしてよ。雰囲気が台無しじゃん」

ケネスは構わず起き上がり、自分の荷物から小さなチョコレートの箱を取り出した。「実はな、このチョコ、媚薬でんねん」

「媚薬?」

「はい。性感アップの成分が入ってまんねん。カナダでは『夜のチョコレート』呼ばれてまんねんで」

「ほんとに?」アヤカは嬉しそうに声を上げ、目を見開いた。

「食べるなら、このタイミングがよろしで」

「食べる。ケニーもいっしょに食べよ」

「あいにくオトコには効果なしなんや。女性専用。全部アヤカはんにあげるわ」

アヤカはケネスの手からそのチョコレートをひったくるように取り上げると、包装紙を破った。「これだけ?」箱の中には金色のアルミで個別包装されたチョコレートが二つ入っていた。

「二つとも食べるんやで、でもそれだけで十分や」

「いただく」アヤカはそのチョコレートを立て続けに二個とも口に放り込んだ。「苦っ!」彼女は小さく叫んだ。

ケネスは肩をすくめた。「媚薬の成分は苦いもんやで」

「チョコレートなのにあんまりおいしくない……」アヤカが顔をしかめてそれを飲み下したことを確認したケネスは、気づかれないような笑みを浮かべた。

「何だか、カラダが熱くなってきた」アヤカはケネスの唯一身につけていた下着を一気に脱がせると、髪をかき上げて躊躇うことなくケネス自身を咥え込んだ。「うっ!」ケネスは身体を硬直させた。

「ふふ……、反応いいのね、ケニー」

「ア、アヤカはん……」

アヤカは時間をかけてケネスのペニスを舐め上げていった。ケネスの股間はアヤカの唾液と自らが漏らした液でぐっしょりと濡れていた。

「ああ……私も濡れてきた。ケニー、入れて」

ケネスは固く目を閉じた。

「こんなに大きいのが中に入ってくるなんて、わくわくする」アヤカはケネスに馬乗りになり、彼の怒張したペニスの上に跨がった。そしてそれを自分の谷間にあてがったかと思うと、一気に腰を落として自分の中に押し込んだ。

「うあっ!」ケネスは思わず大声を出した。「(な、なんちゅう乱暴さや。根っからのSなんやな、このアヤカっちゅう女は……。)」

「あああん……」アヤカはケネスの上でもだえ始めた。そして腰を激しく動かし始めた。「ケニー、ああ、ケニー、いい、大きくて気持ちいい!」

「アヤカはん! あかん、ゴムつけんと」

アヤカは喘ぎながらケネスを見下ろした。「だ、大丈夫。ピル飲んでるから。ああ、すごい、いい、いいよケニー」

ケネスは自分から身体を動かすことをしなかった。しかし、アヤカが激しく自分の上で身体をうねらせ、腰を上下に大きく動かすうちに、彼の身体もどんどん熱くなっていった。

「私、もうイきそう! ああああ……」

「う、うううううっ!」ケネスも呻き始めた。

「気持ちいい! 気持ちいいよ! ケニー」

ケネスは顎を上げ、額に汗を光らせながら呻いた。「ああ……、わい、もうすぐ……」

「イって! イってケニー、ああああ、ケニー!」

「出る、出るっ!」

ケネスの身体がびくんびくんと何度も跳ね上がった。

「ああああ、私の中に、出てる! あああああ……」

動きを止めたアヤカとケネスの結合部分からどくどくと白く熱い液が滲み出て、ケネスの股間をどろどろと垂れ落ちた。

アヤカは前に倒れ込み、ケネスと胸を合わせた。肩で大きく息をしながらアヤカは言った。「すごい、あのチョコのお陰で、私、いつになく燃えた」

ケネスも荒い息を落ち着かせながら言った。「お役に立てて何よりや」

ケネスはアヤカのカラダを抱えて横向きにした。そしてペニスをあっさり抜き去った。

「ああん、抜かないで」アヤカが甘ったるい声を出した。「もう一回やろうよ」

「少し時間をもらえまっか? すぐに復活しますよってに」

「まだカラダが熱いんだ。私、あまり待てないからね」

アヤカの目がとろんとしてきた。

「わかってまんがな」

ケネスがベッドから降りて立ち上がった時、アヤカは寝息を立て始めた。

「効いてきたみたいやな、チョコのほんまの成分が」

ケネスはベッドの横に丸めたジーンズを取り上げ、ポケットから小さなボイスレコーダーを取り出して、スイッチを切った。「動かぬ証拠や」

それからケネスは手際よくアヤカのパソコンを起動し、テーブルの下にあったビデオカメラからSDカードを抜き取り、パソコンに挿した。それから彼はバッグからケータイとUSBコードを取り出し、パソコンに繋いだ。ケータイはすぐにパソコンに認識され、ケネスはジムで撮られた映像ファイルを転送した。

「次は、」ケネスはアヤカのバッグからケータイを取り出し、ディスプレイを開いてデータを確認した。ケンジとのセックスの写真は3枚あった。それを自分のケータイ宛てに転送してから、データを3枚とも消去した。

元通りにアヤカのケータイをバッグにしまうと、再びパソコンに向かい、USBコードを抜き、デスクトップのゴミ箱を空にした。

「さて、仕上げや」そしてケネスはビデオカメラにSDカードを戻し、フォーマットを済ませると電源を切った。

◆

ケネスは海棠家の玄関のチャイムを押した。程なくケンジの母親がドアを開けた。

「おばんです」

「ケニーくん! お久しぶり。待ってたわよ。上がってちょうだい」

「お母はんもお変わりなく。相変わらずべっぴんさんでんな。お邪魔します」

ケネスは母親に促され、靴を脱いで二階に向かった。そしてケンジの部屋のドアをノックした。

「ケンジ、わいや」

中からすぐに声がした。「入れよ、ケニー」

ドアを開けてケネスは中に入った。ケンジは上半身裸で左腕に大きなシップ薬を貼っているところだった。両腕と胸を横切る太いベルトのアザが痛々しかった。

「ひどいもんやな……」

「なに、数日もすれば消えるよ。心配ない」

「うまくいったで、ケンジ。アヤカんとこの写真も映像も全部もろてきたったで。元のデータは全部消去したった」

「そうか、世話になったな、ケニー……」ケンジが神妙な顔で言った。

「あいつめっちゃやな性格やねんな。去年の夏、お前んとこの部活中は、よう気がつくええ子や、思てたんやけど、とんでもない裏の顔持ってたんやな」

ケンジは拳を震わせた。「俺、悔しくて、情けなくて、叫び出したいぐらいだ」

「無理もないわ」

ケンジはうつむいた。「でも、一番はマユへの申し訳なさ……」

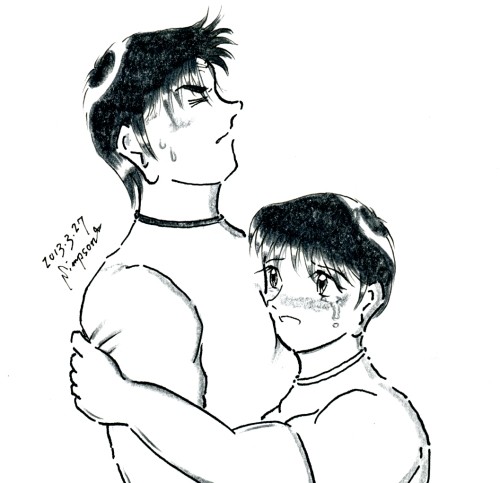

「ケンジ……」

「マユ以外の女を抱いてしまうなんて……。自分が許せない!」

ケネスはケンジの肩に手を置いた。「ケンジ、お前の気持ちはわかるけどな、あれは抱いたんとちゃう、アヤカの一人エッチの道具になっただけや。マユミはんかて解ってくれるはずや」

「で、でも、あいつの中に、俺、いっぱい出しちまった……」

「単なる『反射』やないか、射精なんて。刺激されれば反射が起こる。それだけのことや。お前にアヤカへの愛情があの時ちょっとでもあったか?」

ケンジは顔を上げて大声を出した。「あるわけがない! あるのは怒りだけだ」

「そやろ? それで十分やんか。それにその身体についたアザ。出るとこ出たらな、アヤカの撮った写真証拠にお前が監禁、拘束された被害者やってこと証明したるわ。これは立派な犯罪やで」

「い、いいよケニー」ケンジは赤面した。「あ、あんな場面の写真、人に見せられるもんか」

「その気持ちもわかる」ケネスは笑った。「ほな、あの後の話、したるわ。わいがアヤカんちに行ってからのこと」

「聞かせてくれ」ケンジはTシャツを着ながら促した。

「っちゅうわけや」

ケンジは腕を組んでその話をずっと聞いていたが、ケネスが話し終わると顔を上げてその親友の目を見つめた。「お前には、どれだけ感謝してもしきれないぐらいだ。本当にありがとう」

「感謝されるほどのことしてへん。逆にアヤカに舐められたあげく中にぶっ放さしてもろたから、なかなかおいしい役回りやったわ」ケネスは少し頬を赤くした。

「しかし、お前都合良く睡眠薬入りのチョコなんか持ってたもんだな」

「親父が開発した安眠チョコや」

「親父? そう言えばお前の父ちゃんって、何者なんだ?」

「言うてなかった? わいの親父ショコラティエやねん」

「何だと?! 初耳だ」

「日本で修行して、カナダでデビューして、資金も十分稼いだ言うて、今回日本に店開くことにしたんや。四月オープン予定なんやで」ケネスは自分のバッグを開けて中をあさり始めた。「まだまだあるで、」そうしてカーペットの上に小さなチョコレートの箱を並べ始めた。

「これはミント入りの『爽快チョコ』、こっちはカカオ成分多めのリッチな風味の『リッチチョコ』、これは唐辛子エキス入りの『目覚ましチョコ』……」

ケンジはそれを見聞きしながらつぶやいた。「ケニー、このチョコのデザインとネーミング、何とかならんか? 今ひとつの感じがするんだが……」

カーペットの上に並べられたそれらのチョコレートの箱は、そのあたりに普通に売られているチョコレートとあまり変わらない個性のないものだった。

「わいの親父、センスないねん。おかんはそれに輪かけてセンスないねん。そしてその息子のわいにも到底期待できへん」

「じゃあ、どうするんだよ」

「困っとる」

その時、階下で玄関の開く音が聞こえた。そしてどたどたと階段を昇ってくる足音。

ノックもせずにケンジの部屋のドアが勢いよく開けられた。「ケン兄!」

「マ、マユっ!」ケンジは驚いて立ち上がった。マユミはケンジに駆け寄り、両腕を広げて兄の身体を抱きしめた。「ケン兄! ケン兄! 会いたかった!」

「いて、いててて……」

マユミはとっさに腕を離し、思い切り心配そうな顔で言った。「ど、どうしたの?」

「マユミはん、わいがここにいること、気づいとるか?」ケネスがぼそっと言った。

「あれっ?! ケニーくん!」

ずるっ! 「今頃かいな……」

ケンジとケネスの話を聞いているうちに、マユミの目には涙が宿った。「ケン兄……。そんなひどい目に遭ってたなんて……。あたし、知らなかった」

シャツを脱いで上半身を露わにしたケンジはうつむいていた。マユミは胸のアザにそっと触れた。「ひどい……。ケン兄、ごめんね、ごめんね……」

「な、なんでマユが謝るんだよ。お、俺の方がお前に謝らなきゃいけないのに……」

「ケン兄左腕を痛めてまで、あたしのことを想ってくれていたんだね」

「で、でも、マユ、」

マユミは涙を拭って顔を上げた。ケンジは元通りシャツを身につけた。

「お、俺、アヤカとセ、セックスしてしまった。お前を抱く権利は、俺にはもう……」

マユミはいきなりケンジの身体を強く抱きしめた。「くっ!」ケンジは胸と腕に走った痛みをこらえて、マユミの身体を抱き返した。

ケンジの胸に顔を埋めたまま、マユミは言った。「なんでそんなこと言うかな! いやだ! ケン兄に抱いてもらえないなんて、あたし絶対いやだ! いやだからね!」

「マユ……」

「そんなこと、あたし全然気にしないよ。心まで持って行かれたわけじゃないってわかってる、ちゃんと」

マユミの髪を撫でながらケンジは言った。「ごめん。ごめんな、マユ。もう言わない」

「あたしのことも、信じてよ。ケン兄電話で『信じろ』って言ったじゃん」

「……わかった。信じる。信じるよマユ……」

マユミはそのまま小さく呟いた。「……許せない……」

「二人とも聞いてくれへんか」ケネスが切り出した。「あいつの行動はだいたい想像がつく。わいに考えがあるんや」

ケンジとマユミは抱き合ったままケネスの計画に耳を傾けた。

「おそらく、明日の大会で、アヤカはケンジにまたモーションをかけてくる。写真とビデオをネタにお前をゆするはずや」

「でも、ケニー、お前がデータは全部消してしまったんだろ? それでも俺に言い寄るかな」

「安眠チョコの威力を甘く見たらあかんで。約12時間は目が覚めへん。起きたら大会に遅刻する時刻のはずや。データを確認する暇なんてあれへん」

ケンジは少し青ざめて身を固くした。「そ、それはもはやチョコではなく、薬物の範疇……」

「アヤカに言い寄られたらな、ケンジは何食わぬ顔で対応し。よし、練習や」

ケネスはケンジの手を取った。「『海棠くん、また私を抱いてくれるでしょ?』」

「断る」

「『そんなこと言えるのかな? あの写真、みんなにばらまいてもいいの?』」

「ばらまけるもんならばらまら……ばら……まいてみろよ」

「舌、もつれてるで」

「『ばらまいてみろよ』」

「よし、その調子や」

「ケニー、お前はどう振る舞う?」

「もしアヤカがわいのことを疑うてなければ、わいにもモーションかけてくる可能性もあるな」

「そうだな……。微妙な所だな」

「で、どうするの? ケニーくん」

「もし、アヤカがわいに言い寄ってきたら、わいが本当のこと言うたるわ。最終的にはな」ケネスは一つ小さなため息をついた。「アヤカがやっとることは犯罪まがいのことや、っちゅうことをわいが本人に言うて聞かしたる。あいつも人間なら、自分の行為を反省して、考え方を変えなあかん、思うはずや」

「ケニー……」

「1パーセントの希望がアヤカを救うかもしれへん」

ケネスがいぶかしげにケンジとマユミを見た。「……って」

「なんだよ」ケンジが言った。

「おまえら、ええかげん離れんかい。もう十分やろ? いつまで抱き合うとるんや、まったく……」

ケンジは赤くなってマユミを腕から解放した。マユミも同じように赤面して、小さく頭を掻いた。

「そうだ!」ケンジが大きな声を出した。

マユミは驚いて兄の顔を見た。「なに? どうしたの? ケン兄」

「マユ、おまえのケータイの履歴、」

「履歴?」

「そう。俺が送ったメールとかの」

「いっぱいあるよ、ケン兄のメール履歴」マユミは自分のケータイをバッグから取り出した。

「あのさ、俺たちのメールのやりとりの履歴、いちいち消去した方がいいと思うんだ」

ケネスが横目でケンジを見た。「まさか、ケンジ、誰かに見られたんか?」

「危ないところだったんだ」

「アヤカか?」

ケンジは頷いた。「今日の夕方、俺になりすましてマユにメールを送ったのはあいつだけど、その時はアドレス一覧しか見られなかった」

「そうなの……。ほんとに危なかったね」マユミは自分のケータイのディスプレイを見つめた。

「だからさ、そういう履歴はお互い消しといた方がいいと思って」

「確かに用心した方がええな」ケネスはコーヒーをすすった。

「わかった。ケン兄。ちょっと惜しいけど消すね」マユミはケンジからのメールの履歴を消去し始めた。

ケンジも同じようにその作業に取りかかった。

「おまえら、メールで『愛してる』とか『キスしたい』とか言い合うとったんか?」ケネスがにやにやしながら訊いた。

ケンジは顔を上げ、眉尻を下げた。「うん……」

ケネスは口の中のコーヒーを噴きそうになり、慌ててごくりと飲み込んだ後大声を出した。「ほ、ほんまかいな! まーようそないな赤面モノの台詞、恥ずかしげもなく言えるもんやな」