《2 冬のデート》

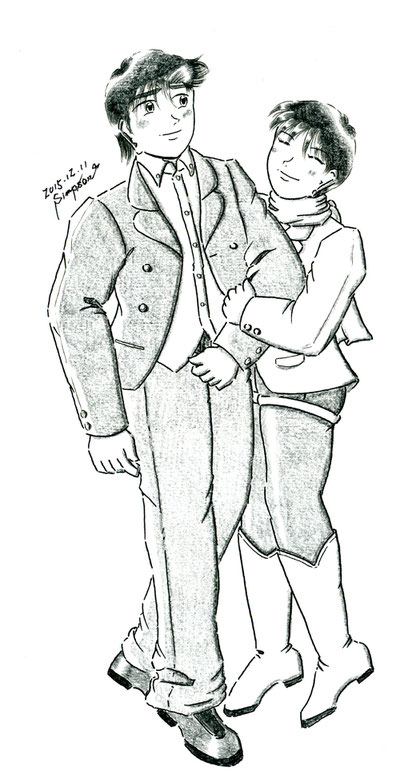

冬枯れの街路樹の下を、ケンジはマユミと並んで歩いていた。「今日は隣の街まで行ってみるか、マユ」

「どうして?」

「この近くだと、誰かに見られるかもしれないじゃないか」

「見られたらまずいの?」

「お前と手もつなげないよ」

「そっか、そうだね」マユミはケンジの腕に自分の腕をからませた。

「こっ、こらっ! だからここじゃだめだって」ケンジは赤面してマユミの腕をほどきながら窘めた。「にしても、」

「何? ケン兄」

「お前、寒くないのか? そんな短いショートパンツ穿いて」

「ちゃんとタイツ穿いてるから。それに、このコートすっごく温かいんだよ」マユミは丈の短い、厚手の白いピーコートの裾を広げて見せた。ケンジは顔を赤くしてマユミの下半身をじろじろ見ながらぽつりと言った。「お前の脚、きれいだな……」

マユミも恥ずかしげに頬を赤く染めた。「やだー、ケン兄のエッチ」

電車に30分ほど揺られて二人が降りた駅は、顔見知りと会う可能性が少ないとケンジがふんだ街の中心にあった。

駅舎を出ると、ケンジは立ち止まってマユミに目を向けた。マユミは早速ケンジの腕に自分の腕を絡ませた。

「さあ、マユ、何がいい?」

「あたしね、この日がきたらケン兄にねだろうと思っていたモノがあるんだ」マユミはケンジの手をとって言った。ケンジもマユミの温かい手を握り返した。

「へえ、何だ? それ」

「おそろいのショーツ」

「ええっ?!」

ケンジは思わずマユミの手を離した。

「しかも、Tバック」

「てぃ、Tバック?!」

ケンジは真っ赤になって周囲をきょろきょろと見回しながら小声で言った。「な、なんでそんな……」

「ペアでケン兄と同じ下着を穿いていたいもん」

「恥ずかしくて穿けないよ、そんなの」

「いつもビキニタイプの下着穿いてるじゃん、ケン兄」

「いや、さすがにTバックは……」

「セクシーじゃん。ケン兄、きっと似合うよ。」

ケンジは困った顔をした。

「ペアのTバックなんて売ってるのかなあ……」

二人はいくつかのデパートの下着売り場を訪ねた。しかしマユミの目に叶う物はなかなか見あたらなかった。

「なかなか売ってないもんだね」

「なあ、マユ、違うのにしないか?」

「いやっ。あたし決めてたんだから」

4軒目に二人が訪ねたのは、主にレディスのランジェリーを扱うショップだった。

「ちょ、ちょっと待て」

「なに? どうしたの? ケン兄」

「こ、こんな店に入る勇気はないぞ」ケンジはすでに赤くなっていた。「女性用の下着の店じゃないか」

「こういう店にならあるかもよ」マユミはウィンクをして、店頭でおろおろしているケンジの腕を掴み、半ば無理矢理中に連れ込んだ。

ケンジは目を伏せたまま、赤いブラジャーやピンクのキャミソールが派手にディスプレイされた通路をマユミに手を引かれて店の奥へと進んだ。

「これこれ、こういうのだよ」マユミははしゃいだ。

マユミは不意に立ち止まった。彼女の後ろをおどおどしながら歩いていたケンジは勢い余ってマユミの背中に軽く追突した。「あ、ご、ごめん」

マユミが手に取った薄いピンク色の箱には、『恋人たちのペア・ショーツ』とハートマーク付きで不必要に大きく書いてある。

マユミはケンジの背中を何度も叩きながら嬉しそうに言った。「メンズとレディスが同梱。どっちもTバック。しかも、」

ケンジはマユミの背後にこそこそ隠れるようにして言った。「しかも、何だよ」

「メンズが白で、レディスが黒。もう理想的じゃん」

「な、なんで理想的なんだよ」

「だって、ケン兄あたしの白いショーツ穿くの大好きでしょ?」

「こっ、こらっ! 声が大きい」

「あたしはケン兄の黒いTシャツが大好き」

「な、なるほど……」

「わかってくれた?」

ケンジはますますおろおろしながら早口で言った。

「わ、わかったから、早くレジに……。お、俺、店の外で待ってていいかな?」

「だめ」

「ええっ?」

「だって、これ、ケン兄のあたしへのプレゼントだよ。ケン兄が買ってくれるの」

「そ、そんな……」

ケンジはマユミに促されてしぶしぶその箱をレジに持っていった。そしてさらにおどおどしながらそのペアの下着セットの箱を、商品名が見えないように裏返してそっと差し出した。若い女性店員はケンジの顔を見てにこやかに言った。「プレゼントですか?」

「は、はい」

「そちらの方への?」店員はケンジの背後に立っているマユミに目を向けて言った。

「そ、そうです」

それからその若い店員は事務的にキーをたたいて、ケンジからお金を受け取り、しかるべきおつりを渡すと、最後にまたにっと笑って言った。「どうもありがとうございました。またのご利用をお待ちしております」

「あんな恥ずかしい思いをしたのは生まれて初めてだ……」

「ありがとうね、ケン兄」マユミはまたケンジの腕に自分の腕をからませた。

「よしっ。今度は俺の番」

「何がいいの? ケン兄」

「俺も決めてるんだ。買って欲しいモノ」

「何? 何?」

「行こうぜ、マユ」

ケンジはマユミと腕を組み、寄り添って歩いた。

「あたし、冬って好き」

「どうして?」

「こうして好きな人とくっついて歩けるじゃん」

「お前いつでもくっつくだろ。夏だろうと春だろうと」そう言いながらケンジは、左手でマユミの身体を抱き寄せ、お互いにぴったり身体をくっつけ合って歩いた。

「おまえ、ほんとにいい匂いだな……」

マユミは嬉しそうに笑った。

やがて二人は雑貨やタレントショップ、ヤングファッションの店、ファストフードの店などが並んだ、この街でも特に若者が集まる『アカシア通り』に入っていった。

「人、多いね」

「そうだな。ま、土曜日だからな」

ケンジはきょろきょろと辺りを見回した。

「どうしたの?」

「いや、知り合いとか歩いてないかと思って……」

「いいでしょ、知り合いに会っても」

「いや、まずいだろ」ケンジは左手にまつわりついているマユミの腕に目を落として小さく言った。

「兄妹なんだし。普通じゃん」

「おまえ……」ケンジはマユミの顔をしげしげと見つめた。「大胆だな。友だちに見られたりしても平気なのかよ」

「ぜーんぜん平気」

ケンジは呆れたように眉尻を下げ、ため息をついた。

しばらく歩いて、ケンジはハンバーガーショップの隣にある一軒のアクセサリーの店の前で立ち止まった。

「ここだ」

磨き上げられた大きなガラスのショーウィンドウの中に、きらきらと輝くたくさんのアクセサリーがディスプレイされ、モノトーンで統一された店内は、黄みがかった照明で落ち着いた雰囲気を醸し出していた。

「わあ、お洒落な店だね。ケン兄、いつの間に?」

「結構前に。何となく入ってみて、見つけたんだ。まだあればいいけど……」ケンジはそう言ってマユミを連れて店の中に入っていった。

「えーと……」ガラスのショーケースの中をのぞき込みながらケンジはゆっくりと歩いた。「確かこのあたりに……。あった!」

「え? どれどれ?」マユミがケンジの指さすガラスの奥に目をやった。

「これください」ケンジが顔を上げて、近くにいたスタッフに目を向け威勢よく言った。

それはペアのペンダントだった。銀の鎖の先に、一つは弓をつがえたケイロン、もう一つは矢、それぞれ小さな白いガラス玉が散りばめられている。よく見ると、所々に少し大き目の碧いガラス玉がはめ込んである。

「きれい……」

「だろ?」

「これって、ひょっとして射手座がデザイン?」

「その通り。よく分かったな。この二つを重ねると、ちゃんと射手座の星の並びになるんだ」

「すごいすごい! ケン兄って意外とロマンチスト」

「何だよ『意外と』って」

「ごめんごめん、『思った通り』ロマンチスト」

「プレゼントですか?」その若い男性店員はにこやかな表情で二人に問いかけた。

「はい。そうです」マユミが屈託なく応えた。

「お二人、おそろいでつけられるんですね?」

「はい。そうです」

「恋人同士でいらっしゃいますか?」

「はいっ。そうです」

「しばらくお待ち下さいね」

「はいっ!」

店員がその二つのペンダントとマユミに渡されたお金を持って店の奥に消えた。

「マユー」

「なあに?」

「お前、なんだよ、そのハイテンション」

「だって、めっちゃ嬉しいんだもん」マユミはその場で飛び跳ねた。

「『めっちゃ』? お前ケニーの言い回しが移ってるぞ」

「ほんとだー」

「お待ちどおさまでした」店員が黒い半光沢の包装紙で丁寧にラッピングされた箱を持ってやって来た。

二人は店を出た。店の前でケンジは焦ったように包みを開け、ケイロンの矢の方をマユミに手渡した。

マユミは満面の笑顔でそれを受け取った。

「ケン兄、つけて」

そうしてケンジにそれを渡し直すと後ろを向いた。ケンジはマユミの首に鎖を回した。つけ終わったケンジは同じようにマユミに背を向けた。「俺も」

「おい、」ハンバーガーショップの二階、窓際のテーブルで、飲みかけたストロベリーシェイクのストローを口から離した康男が、前に座った友人拓志に声を掛けた。

拓志はチーズバーガーの包みを開けたばかりの手を止めて、康男の丸い赤ら顔を見た。「なんだ、どうした、康男」

「あれ」康男は窓の外に目を向け、下の通りを指さした。

拓志も彼の指さした方に目をやった。

「ケンジ……か? もしかして」拓志は少し腰を浮かせて通りで向かい合っているその男女を観察した。「よく顔が見えないけど……」

「彼女連れだが」康男が言った。「こんなとこでデートしてやがったんだな」

「ほんとにケンジなのか? あれ」

「彼女の顔もよく見えねえな……」康男も立ち上がって窓ガラスに額を擦りつけた。

「すんげー仲良さげじゃね?」

「ペンダントみたいの、首につけてやってんな」

「来週部活ん時に問いつめてやるか」拓志はにやりと笑った。

「ってか、今電話してみねえか?」康男はポケットからケータイを取り出して、友人と同じように口角を上げた。

「そうだな、そうすりゃ確かめられんな」

康男は手に持ったケータイのボタンを押し始めた。

「あっ!」拓志が小さく叫んだ。

「どうした?」康男は目を上げた。

「どっか行っちまうぞ、あの二人」

「ちょっ、ちゃんと見てろよ、目、離すんじゃねえぞ!」康男は焦ったように言ってケータイを耳に当てた。

拓志は背伸びをしながら通りを歩き去っていくそのカップルを目で追った。

「出ねえ……」

ケータイの呼び出し音がずっと続いた。

「だめだ、見失っちまった!」拓志が至極残念そうに言った。

「電話にも出ねえよ」康男も大きなため息をついてケータイを閉じ、元のポケットにしまった。

◆

通りの角にある喫茶店で、ケンジは椅子を引いてマユミを座らせた後、テーブルの向かいに自分も腰を降ろした。

「こうやって向かい合ってると、」ケンジが穏やかな表情で言った。「本当に恋人同士みたいだな、マユ」

「恋人同士じゃん」

「恋人同士って言うのか? 俺たち。その前に兄妹だろ」

「でも、やってることは恋人同士じゃん」

「ま、そりゃそうだけど……」ケンジはメニューに目を通しながら言った。「マユ、ごめん、ちょっとプレゼント奮発しすぎちゃって、あんまりお金が残ってないんだ。サンドイッチセットでいいか?」

「うん。いいよ」

結局、二人が母親からもらった小遣いを合わせても、ペアのショーツとペンダントを買ったことで大赤字になっていたのだった。

「あたしたちも、もう18になったんだね」

「そうだな」

「ケン兄ってさ、東京の大学に行くんでしょ?」

「あ、ああ」

「そこで、水泳の技術に磨きをかけて、将来はどうするの?」

「俺、まだあんまりしっかり考えてないんだ。大学へも学校推薦で行くわけだし」

「どうしたの? 急に寂しそうに……」

「だって、お前と離れてしまうんだぞ、これが寂しくなくて何なんだ」

「あたし、我慢する」マユミはケンジの目を見つめた。「ケン兄といつも会えなくても我慢する。だから、」

「だから?」

「会った時は、しっかりかわいがってね」

「もちろんだ。マユ。俺にはお前しかいない」

「うん。わかってる」

ケンジとマユミは、それからさして会話もせず、運ばれたサンドイッチを口にした。

◆

「『18時きっかりに来い。』だってさ」帰りの電車の中で、ケンジが自分のケータイのディスプレイを見ながら言った。

「ケニーからメール?」

「ああ」

「余裕だね。帰って着替えを準備しても十分間に合いそう」

「そうだな」ケンジはケータイのボタンを操作しながら言った。「あれ、康男から着信が」

「康男くんって、ケン兄の部活の友達だっけ?」

「おまえも会ったことあるだろ。風船みたいな丸顔のやつ」

「なにそれ」マユミは笑った。

電車が止まり、二人の後ろのドアが開いた。

プラットフォームに出た所でケンジはケータイを耳に当てた。「康男か? なんだ、何か用か?」

『ケンジ、おまえ今どこにいる?』

「どこって……」ケンジは康男の口調に怪しい響きを感じて言葉を濁した。

『構内アナウンスの音が聞こえんな。もしかして駅か?』

「な、なんでそんなこと訊くんだ?」

『おまえ、今日彼女とデートしてただろ』

ケンジはとっさに周囲を鋭く見回した。

「どうしたの? ケン兄」マユミが身を寄せて小声で言った。

ケンジはマユミに目を向け、口の前に人差し指を立てた。

「俺がデート? 何かの間違いじゃないのか?」

『いや、確かにおまえがいつもオフの時に着ているコートだった』

「どこで見たっていうんだよ」

『隣町のアカシア通りだ。いたんだろ? おまえ。彼女と』

「人違いだ。そんな所に行った覚えはない」

『じゃあおまえ、なんで今駅にいるんだよ』

「これから出かけるんだ」

『どこに?』

「そんなこと、おまえに教える理由なんかない。プライベートなことに首突っ込むな」

『俺と拓志も今駅にいるんだぜ』康男が笑いを堪えたように言った。『ちょっと話、しようぜ』

ケンジはケータイを耳から離し、マユミの耳に囁いた。「マユっ! 俺から離れろ」

「えっ?」

「一人で駅から出て、それから、」

『どこにいるんだ? ホームか?』ケンジのケータイから康男の大きな声が漏れる。

「あっ、ちょっと待て、マユ」

ケンジは離れかけたマユミを呼び止めると、着ていたコートを脱ぎ、丸めて彼女に渡した。「これを持って、早く」

「あたしどこにいたらいい?」

吹き過ぎた一陣の冷たい風にケンジは軽く身震いをした。「とにかく駅を離れて。何とかごまかせたら電話するから」

「わかった」

マユミはケンジのコートを自分のバッグと一緒に抱えて近くの階段を駆け下りていった。

「康男、おまえらどこにいるんだ?」ケータイを耳に当て直したケンジは、努めて落ち着いた声で言った。

『改札んとこだ』

やばい、とケンジは思った。たった今マユミが駅を出るためにその改札に向かったところだ。マユミが降りた階段から最も近いのは中央口の改札だ。

「どこの改札にいるんだよ。ってか俺に何か用か?」

『中央改札んとこにいる。あれこれ問い詰めたいんだよ。おまえを』

「俺はおまえらに用はない。切るぞ」

『ま、待て! おまえどこのホームに、』

「3番ホームだ。だけどおまえらにつき合ってる暇はない。じゃあな」

『待て! ケンジ! すぐ行くからそこで待っ、』

ケンジは構わずケータイの通話を切った。

康男は隣にいた拓志に慌てて言った。「おい、ケンジのやつ今から電車に乗るところなんだと」

「は? なんだそれ」

「追うぞ!」

康男はその丸い身体を揺すりながら3番ホームへの階段に向かって駆けだした。拓志も後を追った。

その時、人混みの中を、息を切らしたマユミが二人のすぐ横を改札に向かってすれ違って走り去ったが、康男も拓志もそれに気づかなかった。

康男と拓志は3番ホームにたたずみ、はあはあと息をしながらきょろきょろとあたりを見回した。

「どこだ! ケンジ」康男は吠えるように言った。

その時、康男のケータイが鳴った。

「ケンジだ!」

ディスプレイを見た康男は慌ててケータイを耳に当てた。

『すまん、2番ホームの間違いだったよ』ケンジが言った。『おまえらの反対側のホームだ』

康男は線路を挟んだ2番ホームに目を向けた。拓志もそれに倣った。ケンジはにこにこ笑いながら二人に手を振っている。

「あいつめ!」康男が歯ぎしりをした。

「確かに昼間見たヤツの格好とちがうな、ケンジ」

「妙に薄着だな。シャツ一枚」

その時、2番ホームに電車が到着し、ケンジの姿を隠してしまった。

「くっそー、もう間に合わねえな……」

「この電車に乗るんかな」

「たぶんな」

二人は同じように大きなため息をついた。

ケンジはその電車が二人の視界を遮っている間に、急いで改札への階段を走り下りた。

「マユ、今どこにいる?」

駅舎を出たところでケンジはマユミに電話を掛けた。

『あ、ケン兄、大通りのコンビニの前にいるよ』

「わかった。寒いから店の中に入ってろよ」

『うん』

ケンジはケータイをしまうと、マユミが待つ場所へと駆けた。

ホットココアの缶をマユミに手渡しながらケンジは店を出た。「ごめんな、寒かっただろ?」

そして彼はマユミが抱えていた自分のコートを広げてマユミの肩に掛けた。

「平気だよー」マユミは頬を赤くしてケンジの顔を見上げた。ケンジはにっこり笑って彼女の肩に手を置いた。

「ちょっと急いで帰ろう」

二人は少し早足で歩き始めた。

「さっきの電話、何だったの?」

「ああ、康男と拓志の二人が、俺たちのデートの現場を目撃したらしくて」

「ほんとに?」

「ああ。でも人違いだ、って押し通した」

「どこで見られたのかな」

「さあな。でも抱き合ったりキスしたりしてたわけじゃないから、とりあえずセーフだよ」

マユミは立ち止まり。ケンジのシャツの袖をつまんで切なげな瞳を兄に向けた。「……キスしたい、あたし。ケン兄と今」

「えっ? だ、だめだろ、こんな通りで」ケンジは赤くなって小さな声で言った。

「ねえ……」

「と、とにかく早く帰ろう。マユ」

ケンジは妹の手を引き、小走りで横断歩道を渡った。

White Chocolate Time 1.誕生日 - 2.冬のデート - 3.Chocolate House - 4.輝く朝

ホーム|Chocolate Time シリーズ 本編第1期 本編第2期 外伝集|Chocolate Time シリーズ総合インフォメーション