Chocolate Time 雨の物語集 ~雨に濡れる不器用な男たちのラブストーリー~

《5.疑心暗鬼》

週明けの月曜日。1月12日。朝から雲一つないすがすがしい晴天だった。

朝から亜紀が仕事に出かけた後、一人部屋に残った拓海は、掃き出し窓から、浴室の窓、ありとあらゆる窓を開け、腕まくりをしながら威勢良く言った。「よしっ! 居候になってるお礼に徹底的に掃除してやっかな」

拓海はそれから床に掃除機をかけ、ぞうきんでベランダの手すりを拭き、ベッドから寝具をはがし、シーツと枕カバーを洗濯機にぶち込んだ後、毛布と敷き布団をベランダに広げた。

浴室のバスタブを洗剤を泡立ててごしごしと洗い、洗面所の鏡を拭き上げ、洗濯の終わったシーツやタオルを取り出してベランダの物干し一杯に広げて干した後、彼女は部屋の真ん中に立ってぐるりと周りを見回した。「こんなもんかな」

拓海は何気なく部屋の隅にある木製ラックの上に立ててあるフォトスタンドに目をやった。

「家族写真……。つっても、だいぶ前のやつだな」

彼女がそれを手に取ってしみじみ眺めていた時、するりと一枚の写真が床に落ちた。

「あれ?」拓海は写真を見直した。家族写真はそのままだ。「この写真の裏にもう一枚あったのか」

拓海は落ちた写真を拾い上げた。

「これは……」

雪景色の中、亜紀と一人の男性が肩を抱き合っている写真だった。二人ともおそろいのダウンジャケットを着て、身を縮めて寒そうに、しかしひどく幸せそうに微笑んで、頬を寄せ合っている。

「ここ、小樽運河だな……。これが、元彼?」

拓海は、その写真を元通り、家族写真の裏に差し込むと、フォトスタンドを元あった場所に立て直した。

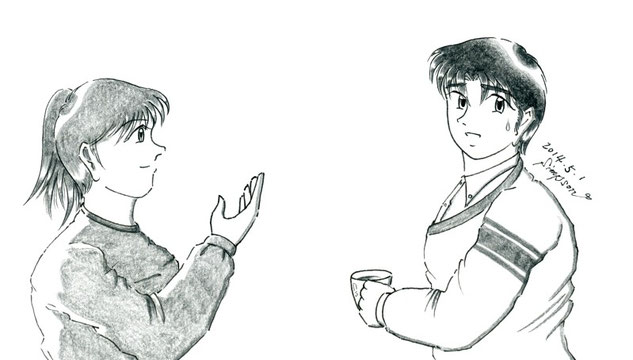

交番の遼のデスクに夏輝が二つの湯飲みを持って近づいた。そして黙ってほおづえをついたままの遼に背後から声を掛けた。

「秋月巡査長」

遼は少し驚いたように顔を上げた。

「え? あ、日向巡査」

夏輝は彼の前に湯飲みを置いた。

「あ、どうもありがとう」

「今日は定時に上がれるんでしょう?」

「そ、そうだね……」

夏輝は秋月の目を見つめた。彼は落ち着かないように目を泳がせた。

「もし良かったら、帰りにシンチョコにご一緒していただけませんか?」

「え? シンチョコに?」

「ご相談したいことがあって……」

「ぼ、僕に?」

「はい」夏輝は微笑んだ。

「わかりました」

夕方6時半。夏輝と遼は連れだって『シンチョコ』を訪ね、喫茶コーナーの一つのテーブルに向かい合って座った。

「ナッキーやないか」店主のケネスが水を運んできた。「今日は定時上がりか?」

「うん。昨日休日出勤だったからね」

「遼君も一緒なんやな。なんかの相談か? ナッキー」

「うん。ちょっとね。コーヒーでいいですか? 秋月さん」

「え? あ、うん。コーヒーで」

「まいどおおきに」ケネスはテーブルを離れた。

「秋月さん」夏輝が穏やかな顔を前に座った上司に向けた。「あたしでよかったら、悩みを聞いて差し上げます」

「えっ?!」遼は驚いて夏輝の顔を見た。「貴女が僕に相談があるんじゃ……」

「だって、見ていられないんですもの。秋月さん、昨日のパトロールの後から、人が違ったように暗い顔して……。いつもの秋月巡査長でなくなっちゃってます」

「そ、そうなのかな……」

「何かあったんでしょう?」

遼はかすかにうなずいた。

ケネスがコーヒーカップ二客と小さなカフェオレ色の小皿に載せられた四個のチョコレートを運んできてテーブルに載せた。そして何も言わず、にこにこ笑いながら店の奥に消えた。

「あたしが以前、秋月さんから元気づけてもらったお礼がしたいんです」

「お礼? 僕、何かしましたか?」遼は少し寂しそうに笑った。

「夏に。あたしが落ち込んでいるのを慰めて下さったじゃないですか」夏輝はにっこりと笑った。

「あれは、別に……」遼は照れたように頭を掻いた。

「秋月さんが今月結婚する予定だ、ってお伺いしたのは去年の秋。でも、今年になっていきなりその話が消えてしまいましたよね。あたしびっくりしました」

遼はますますうつむいて申し訳なさそうに言った。「ごめんなさい、気を遣わせてしまいましたね……」

「すごくプライベートなことでしょうから、あたし根掘り葉掘りお訊きするわけにはいきませんけど、小さなことでもいいから何か貴男のお役に立てれば、って思って……」

「本当にごめんなさい」

「あたしこそ差し出がましくてごめんなさい」

「い、いえ、貴女が謝ることはありません」

秋月はカップを持ち上げ、コーヒーを一口飲んだ後、決心したように夏輝の目を見ながら話し始めた。

「以前、貴女にはお話ししたことがあったでしょう? 僕の別れた彼女のこと」

「はい。高校の時の同級生の方、でしたよね? 確か」

「そうです。名前を薄野亜紀って言います。」

「亜紀さん……素敵なお名前」夏輝はにっこりと微笑んだ。

遼はコーヒーを一口飲んだ。

「実に男らしくない話なんですけど、僕はやっぱり彼女のことが忘れられないんです」

「逆に男らしいって思います。ずっと一人の女性を好きでいられるって」

「そ、そうですか?」

「ええ」

「でも、僕から別れを切り出した手前、復縁を持ちかけるのをずっと躊躇っていた」

夏輝は黙ってうなずいた。

「でも、先週高校の時の同窓会が駅前であって、僕はそれに遅れて行ったんですけど、その時、友人の話では、先に来ていた亜紀は、当時の同級生の狩谷っていう男と一緒に途中で出て行ったと……」

遼の喉元でぐっという音がして、夏輝が顔を上げた時、遼は苦しそうに顔を顰めて目をぎゅっと閉じていた。

「秋月さん……」

「亜紀は今、少なくとも僕からはフリーなわけだし、彼女がそんな風に誰かと一緒にいても、僕が嫉妬する謂われも権利もないけれど……、この気持ちが騒ぐのを僕は押さえられなかった……」

「無理も……ないです」

遼はいきなり顔を上げて声を荒げた。「でも、昨日、僕はパトカーの中からこの店の、丁度このテーブルにいた亜紀を偶然見てしまったんです」

「昨日……そうだったんですか」

「その時亜紀とこうして向かい合ってたのは、狩谷とは別の背の高い、髪を金色に染めた男だった!」

テーブルに乗せられた遼の拳はぶるぶると震えていた。

遼ははじけ出しそうになる興奮を必死になって抑えながら続けた。「それを見た途端、僕はあいつに幻滅した。」

「秋月さん……」

「でも、同時にますますあいつへの想いが胸をひどく締め付け始めたんです」

遼の目には涙が浮かんでいた。彼は慌ててポケットからライトグリーンのハンカチを取り出して、乱暴に目元を拭った。

「……ごめんなさい、日向さん」

「秋月さん」夏輝が穏やかな口調で言った。「これ、食べてみて下さい」

そうして夏輝はテーブルのかわいらしい小皿に載った丸いチョコレートをつまみ上げると、遼の手をそっと開き、そこに乗せた。

「日向さん……」

「これは薬です。気分を良くする」

遼はぽかんとした顔で夏輝を見つめた。

「あたしも何度も助けられたんですよ、このチョコレートに」

「そ、そうなんですか?」

「はい。効果覿面(てきめん)です」そして夏輝はにっこりと笑った。

遼は半信半疑のままそれを静かに口に入れた。

「秋月さんは、見たり聞いたりしたことを、ご自分の中で悪い方に考え過ぎだと思います」

口をもぐもぐさせながら遼は言った。「え?」

「だって、その狩谷さんも背の高い男性も、亜紀さんがおつき合いしている人だっていう証拠はないわけでしょう?」

「そりゃあ、そうですけど……」

「亜紀さんにお電話しましたか? 最近」

「え? いえ……」

「疑心暗鬼ってやつじゃないかな。それって」

「疑心暗鬼……」

「秋月さんが過去におつき合いされていた女性が、そんなだらしない恋愛をするわけない、とあたし直感で思います」

「……」

「って、そんなことは、秋月さん自身が一番ご存じでしょう?」

遼は、しばらくじっと目の前のカップを見つめていた。そしてふう、と小さなため息をついた。

「日向さん。僕、確かめてみます。まず狩谷に」

「そう。それがいいと思います」夏輝はにっこりと笑った。

「ありがとう、何だか本当に気持ちが落ち着きました。これ食べたら」

遼はテーブルのチョコレートを一つつまみ上げて、夏輝に渡した。

夏輝はそれを受け取りながら微笑んだ。「でしょう?」

「いや、そうじゃないな。貴女が僕を励ましてくれたから、ですね」

遼はようやくにっこりと微笑んだ。

拓海と亜紀は二人で街のイタリアンレストランで食事を済ませた後、アーケード街を歩いていた。

「やっぱ最高だわ、『アンダンテ』のパスタ」拓海が満足そうに言った。

「コースだと品数も多いしね。デザートも毎回期待を裏切らないんだよ」

「いいよな、都会は。あたしも引っ越そうかな……」

「そうもいかないでしょ、タクちゃん。旦那さんの職場が遠くなっちゃう」

「そりゃそうだ」

二人はアーケード街を抜けた通りに出た。亜紀は、通り沿いにある『シンチョコ』の前に来た時、ふとその店内に目を向けた。

「えっ?」

亜紀は小さく叫んだ。

温かいオレンジ色の灯りに浮かび上がった窓の中で、遼がテーブルの向かいに座ったポニーテールの女性から一粒のチョコレートを手渡されている。

「どうしたんだ? 亜紀ンこ」

亜紀はしばらく足を止めて動かなかった。

「おい、亜紀ンこ」

亜紀は我に返ったように拓海に顔を向けた。「え? ど、どうしたの? タクちゃん」

「そりゃこっちのセリフだ。急に立ち止まってなにぼーっとしてんだ?」

「な、何でもない……」

亜紀はまた歩き出した。

拓海は亜紀が見ていた『シンチョコ』の窓を目を凝らして見た。「あ……」

茶髪のポニーテールの若い女性と向かい合って座っているのは、あの写真の亜紀と頬を寄せ合った男性だった。

「亜紀ンこの元彼?」

拓海が気づいた時には、亜紀はずっと先を歩いていた。

「おい、待ってくれよ、亜紀ンこ!」拓海はそう言って亜紀に向かって駆けた。