Twin's Story 外伝 "Hot Chocolate Time" 第2集

第2話 濃厚接触タイム

新緑がまぶしく輝く五月のある朝のことだった。

「ええっ! 龍が?」真雪がケータイを耳に当てたまま大声を出した。「で、どんな具合なの?」

昨日から泊まりがけでやってきていた酪農研究所ロビーのベンチから立ち上がって、彼女は青ざめた顔で手を震わせていた。

「わかった。予定を大急ぎで済ませて、すぐに帰るから。ミカさん、その間、龍をよろしくね」

通話を切った真雪に、研究所の所長が心配そうな顔で近づいてきた。「シンプソンさん、どうかなさいましたか?」

真雪はそのロマンスグレーの男性に顔を向けた。「は、はい。龍が今朝倒れたって……」

「ええっ?! 龍くんが?」

――この研究所は、酪農に関する研究では近県の中でも先進的な実績を上げていた。家畜人工授精師の免許を持ち、他の酪農研究施設や畜産農家などでも多くの助言をしたり、共同研究に参加したりした経験を持つ真雪は、この研究所にも度々やって来ては、研究の様子を見たり、実際に調査の手伝いや指導をしたりしていた。彼女の恋人、龍も、新聞社の取材を兼ねて真雪といっしょにここをよく訪れ、所長とも顔見知りになっていたのだった。

シンプソン真雪(23)と海棠 龍(19)はいとこ同士。真雪の母マユミと龍の父親ケンジが双子の兄妹という関係である。

四歳年上の真雪は高校三年生の時、当時中二だった龍に告白した。交際が始まって数日後には二人はお互いに初体験を迎え、以後他人もうらやむ熱い関係を続けている。真雪は高校卒業後、動物飼育に関する専門学校に通い、先の家畜人工授精師の免許をはじめ、犬訓練士、動物介護士などの資格を取得し、現在は小さいながらも多くの常連客を持つペットショップを切り盛りしている。一方、龍は高卒後地元の新聞社に就職して一年が経った。得意のカメラの腕を生かして、他のスタッフとともに最前線での取材活動に駆け回り、エネルギッシュな日々を送っていた。

「早く帰っておあげなさい、シンプソンさん。後のことは私がなんとかしますから」

「で、でも、まだ新品種の牛乳の品質検査の結果が……」

「大丈夫です。結果が出たらすぐにあなたにお知らせしますから。さ、早く愛する龍くんのところへ」

「ごめんなさい」真雪はバッグを掴んで玄関に急いだ。

「所員に駅まで送らせますから」

「すみません。いろいろと気を遣っていただいて……」

「そうだ。シンプソンさん、少し待ってください」所長は、ロビー脇の事務所に入っていって、すぐに小走りで真雪の元に戻ってきた。手には保冷バッグが提げられている。

「これを」彼は真雪に笑顔でその銀色のバッグを差しだした。

「え?」真雪はそれを受け取りながら所長の顔を見た。

「牛乳です。絞りたてですよ。龍くんの好物でしたよね? 確か」

「すみません、本当にいろいろと……」真雪は丁寧に頭を下げた。

「こちらこそ、いきなり持ち物を増やしてしまって申し訳ありません。ではお気をつけて。くれぐれも龍くんを大切になさってください」

所長は真雪の肩にそっと手を置いて微笑んだ。

◆

「龍っ!」海棠家の玄関ドアを開けた真雪は、大声で叫んで、履いていたチョコレート色のローファーを乱暴に脱ぎ捨てた。

すぐに家の奥から龍の母親、ミカ(45)がやって来た。

「ミカさん、どんな具合?」焦ったように真雪は訊いた。

「今、部屋で寝てるよ。少しは熱は下がったみたいだけどね」

どたたたた! ミカのその言葉を聞き終わらないうちに、真雪は荷物をそこに放り出して階段を駆け上がっていった。

龍の部屋のドアをそっと開けた真雪は、ベッドで鼻まで布団をかぶっている龍が、横目で呆れたように自分を見ているのに気づいた。

「真雪ー、俺、起きちゃったよ。せっかく気持ち良く寝てたのに……」小さく咳をしながら龍は力なく笑った。

「龍っ!」真雪はまた叫んでベッドに突進した。そして布団ごと龍の身体をぎゅっと抱きしめた。「龍、龍龍龍龍!」

「うう……、真雪ー、重いよ、大丈夫だよ俺。心配しないで」

ベッドの横の床にぺたんと座り込んだ真雪は、龍の顔を覗き込みながらぽろぽろと涙をこぼし始めた。「龍ー……」

「ど、どうしたの? 真雪」龍はびっくりして頭をもたげた。「な、何かあった?」

「良かった、良かったよ、龍、龍龍龍龍!」

「真雪?」

その時、部屋のドアが開いてミカが入ってきた。手に持ったトレイには飲み薬の入った袋と体温計、牛乳のパック、そして三つのグラスが載せられていた。

「良かったな、龍。真雪が早めに帰って来てくれて、もうすっかりよくなったんじゃないのか?」

真雪は顔を上げて真っ赤になった目をミカに向けた。

「ど、どうしたんだ? 真雪、なに泣いてんの?」ミカが慌てて言った。「龍、おまえ、何かしたのか?」

「こっちが訊きたいよ」龍が言ってまた枕に頭を乗せた。

「ごめんね、龍、ミカさん、あたし、龍が動いてしゃべってるの見たら、どっと安心しちゃって……」真雪は照れたように涙を拭った。

「何それ。『どっと安心』? 変な日本語」龍は笑った。

「そんなに心配してたんだ、龍のこと。ありがとうな、真雪」

そう言いながら、ミカはグラスに牛乳を注いだ。「勝手に開けちゃったよ、真雪。あんたが行ってた研究所のだろ? これ」

「うん。所長さんが龍へのおみやげにって、持たせてくださったんだよ」

「ほんとに? あの所長さん、俺好きだな。人当たりが良くて親切だし」龍は嬉しそうに笑った。

「だよね。龍にもよろしく、っておっしゃってたよ」

「温めた方がよかった? 牛乳」

「平気だよ。そのままで」

ミカはそのパックをトレイに戻し、代わりに薬の袋を手に取った。「じゃあ解熱剤もいっしょに飲んどきな」

「うん」龍は身体を起こした。真雪が慌てて龍の背中を抱き、起き上がるのを手助けした。「ありがとう、真雪」

「にしても、」龍がミカに手渡されたグラスを持って言った。「ただの風邪なのに、大騒ぎし過ぎだよ、真雪」

「だって、だって、その風邪こじらせて肺炎になったり、高熱で脳症になったりしたらどうしよう、って心配だったんだもん」

「いや、なんないから……」

「真雪、何だか今日は随分ナーバスじゃないか。あんたらしくないね」

「なんでかな……あたしにもよくわかんない」真雪はグラスの牛乳を一口飲んだ。「今夜ずっといっしょにいてあげるね、龍」

「それはありがたい。ありがたいけど、うつっちゃうよ。風邪」

「いやっ! 龍といっしょにいるっ!」

ミカが噴きだした。「あははは。真雪ったら、まるで幼児だね。でもほんとにうつっちゃうかもよ? 龍の風邪、タチ悪そうだし」

「なんだよ、それ」龍は母親を睨み付けた。

「いいの。うつってもいいの。龍の風邪なら」

「はいはい」ミカが呆れて言った。「相変わらずでれでれだね、あんた。じゃあさ、とりあえず一旦帰って着替えとか準備しといで」

ミカは立ち上がった。

「うん。そうする」真雪も立ち上がった。「龍、ちゃんと静かに寝てるんだよ」

「真雪が階段どたどた上ってくるまでは静かに寝ていられたんだけどね」龍はウィンクをして、また小さな咳をした。

◆

「はい、あーん」真雪はおかゆをすくったスプーンを龍の口に持っていった。

「真雪ー、」龍は困ったような顔をした。「自分で食べられるから……」

真雪の手のスプーンが止まった。そして彼女はひどく悲しそうな顔をした。「いやなの? 龍。あたしに食べさせてもらうの、いやなの?」

龍は慌てて言った。「い、いえ、た、食べます。食べさせてください」

そうして龍は、真雪がすくっては自分の息で一生懸命冷ましたスプーンのおかゆを食べさせられ続けた。

「全部食べたね。おりこうさん」真雪は龍の頭を撫でた。

「真雪ー、俺、子どもじゃないんだからさー」

真雪は微笑み、空になった茶碗をトレイに戻しながら小さなため息をついて言った。「ごめんね、龍。あたしもちょっとやり過ぎだとは思う。思うけどやらせてよ。普段こんなことできないじゃない」

「そりゃそうだ」龍も微笑んだ。「確かにこんなこと、真雪にしてもらうの、初めてだよね」

「一度だけあったよ。前に。覚えてない?」

「え? そうだった?」

「うん。龍が保育園の年長さんだった時に、やっぱり高い熱出して寝てたこと、あったじゃん」

「そうだったっけ? 覚えてないなー」

「あの時もあたし、今みたいにおかゆ食べさせてあげたんだよ。覚えてないの?」真雪は面白くなさそうに言った。

「うーん……」

「熱にうなされてた龍くん、赤い顔して弱ってて、あの時はおかゆもほとんど食べなかったんだよ」

「そうだったんだ」

「その後あたしが身体、拭いてあげたんだけど、それも覚えてない?」

「……そうだったっけ?」龍は申し訳なさそうに頭を掻いた。

「覚えてないんだー。つまんないの」

龍はしゅんとして小さな声で言った。「ご、ごめん……」

真雪は突然顔を上げ、龍を見つめて目を輝かせた。「龍、」

「え? な、なに?」

「今からあたしが龍の身体、拭いてあげるっ!」

「ええっ?!」龍は熱っぽい赤い顔をさらに赤くして叫んだ。「い、いいよ、じ、自分でやれるよ」

「遠慮しないでっ!」

真雪は茶碗と湯飲みと薬袋が載ったトレイを持って立ち上がると、小走りでドアに向かった。

「準備してる間に、歯磨きしといてね」

そして振り向き、龍に投げキスをして階下に早足で降りていった。

ダイニングでビールを煽っていた龍の父親のケンジ(43)が、いそいそと食器をキッチンに片付けに来た真雪に声をかけた。

「すまないな、真雪。いろいろと龍の世話、お願いしちまって」

「いいのいいの、ケンジおじ、気にしないで。あたし、好きでやってることだから」

「ほんとに好きでやってるんだ、真雪」ケンジに向かい合って座り、サラダにドレッシングを掛けていたミカが呆れたように言った。「龍も幸せもんだよ」

「ほんとにな」ケンジも笑った。

「あんたも食べなよ。お腹すいただろ?」ミカが真雪に向かって言った。

「うん。後でいただく。今から龍の身体を拭いてあげるから」

「え? そんなことまでやってやるのか? 真雪」ケンジが驚いて顔を上げた。

「そうだよ。だめ?」

「やり過ぎだろ。子どもじゃないんだから……」

「好きにさせれば?」ミカが言った。「龍の世話がしたくてたまんないんだよ、真雪。でも、」

ミカは真雪に顔を向けた。「マジで、今、食べな」

「どうして?」

「ワケを言わせるか? あたしに」

「え? なんでなんで?」真雪がタオルで手を拭きながら、座っているミカに近づいた。

「あんたが龍の身体を拭いてやる、ってことは、龍が着てるものを全部脱がせるってことだろ?」

「なるほど」ケンジが小さくつぶやいた。「そういうことか」そしてまたビールのグラスを口に持っていった。

ミカが続けた。「真雪がその時龍のハダカを見たら、もう我慢できなくなるだろ? そうなったら当分あんたはここに降りてこないじゃないか」

「えへへ……それもそうだね」真雪は頭を掻いた。

「だから、今あんたが食べてくれないと、いつまでたっても片付けができないよ。さっさと食べて」

ミカは半ば無理矢理真雪をダイニングの椅子に座らせた。そして準備していた食事を彼女に食べさせた。

◆

「はい、脱いで、龍」真雪がにこにこ笑いながら蒸しタオルを手に言った。

「わ、わかりました……」龍は観念したようにベッドから降り、着ていたスウェットを脱ぎ始めた。その様子を見ていた真雪は、自分の身体がだんだん熱くなっていくのを感じた。

龍は真雪に背を向けて全裸になった。

真雪は遠慮なく大きなため息をついた。

「どうしたの?」龍が顔だけ振り向かせて言った。

「素敵……」真雪はうっとりしたように言った。「龍の肩も背中もお尻も、太股も……全部素敵」

「な、何を今さら……」龍は照れたように言った。

真雪は立ち上がり、龍にタオルを手渡した。「まず、顔をしっかり拭いて」

「うん」

龍は受け取ったタオルで顔をごしごしと拭った。真雪はもう一枚のタオルを、持って来ていた湯張りの洗面器に浸し、軽く絞った後、龍の首筋に当てて優しく拭き始めた。

「ごめんね、真雪。ありがとう」龍が小さく言った。

胸、腹、背中、ヒップと真雪はタオルを移動させた。そして龍の前にひざまずいて、彼の秘部に手を添えた。

「あ、ま、真雪……は、恥ずかしいよ、俺……」

「なんで?」

「だって……」

手を止めてじっとそれを見つめていた真雪は、我慢できなくなって、いきなりそれを頬張った。

「ああっ!」龍が大声を上げた。「だ、だめっ!」

真雪は龍の腰に手を回し、無我夢中で濃厚なフェラチオを続けた。

「真雪、真雪っ!」龍が激しく喘ぎ出した。

真雪は龍のペニスを口から離すと、焦ったように着ていたものを脱ぎ始めた。そしてあっという間に全裸になると、龍に抱きついた。「龍、龍龍龍! あ、あたし、もう我慢できない! 抱いて!」

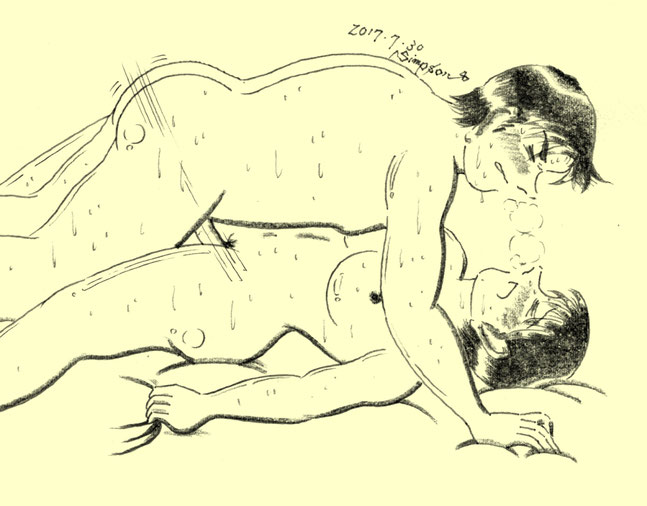

龍と真雪は全裸のまま固く抱き合ってベッドに倒れ込んだ。そして真雪は龍を下に押さえつけながらその口を自分の口で塞ぎ、舌を差し込んで激しく吸い始めた。龍もそれに応え、真雪の舌を味わった。真雪の口の中にいつもに増して熱い龍の息が吹き込まれ、真雪自身の体温もどんどん上がっていくような気がした。

「ま、真雪」龍が苦しそうに呻いた。「お、俺、入りたい、真雪に、入ってもいい?」

「うん。いいよ。龍、来て、入ってきて」

「ゴ、ゴム、」

「大丈夫、今は平気。心配しないで」

「ああ、も、もう俺、」龍は焦ったように真雪を仰向けにして、カラダをベッドに押しつけた。そして彼女の脚を持ち上げた。

「来て、来て、龍、あたしの中に!」真雪が激しく速い息をしながら言った。

「いくよ、真雪」

龍は真雪の谷間にペニスをあてがい、ゆっくりと挿入し始めた。溢れ出すほどの真雪の雫によって、龍のものはすぐにぬるりと中に入り込んだ。

「あ、ああああ! 熱い、龍の、熱くなってる、あああ……」

龍は腰を前後に動かし始めた。「んっ、んっ、んんっ……」

「ああ、龍、中が熱い、熱いよっ! 燃えてるみたい!」

「真雪っ!」龍はさらに激しく腰を動かした。そして両手で彼女の二つの乳房を鷲づかみにした。

「あああっ!」真雪が仰け反り身体を細かく震わせ始めた。

「イ、イっちゃう! あたし、もうイっちゃうっ!」真雪が大声を上げ始めた。

「お、俺もイく、イくよ、真雪、真雪っ!」

龍の腰の動きが止まった。「で、出……るっ!」

びゅるるるっ!

「あああーっ!」真雪の身体ががくがくと大きく痙攣した。

びゅくびゅくびゅくっ! びゅくっ!

「真雪ーっ! 真雪真雪真雪っ!」龍の身体も何度も脈動し続けた。

どくどくっ! どくっ! どくっ……どくっ…………どくどく………………。

龍の身体も、真雪の身体も汗だくになっていた。

「龍……」下になった真雪が龍の目を見つめて涙ぐんだ。

龍が慌てて言った。「ま、真雪、ごめん、俺、乱暴だったよね?」

「ううん、違うの。あたし、嬉しいの。もっと体重かけて乗っかって。お願い」

「え? 重くない?」

「あなたの熱い身体が、とっても気持ちいいの」

「そう?」

龍は言われたとおりに真雪の身体を包みこむようにゆっくりと体重をかけた。

真雪は龍の背中に腕を回し、力を込めて抱きしめた。「龍、ごめんね、病気なのに、無理させちゃって……」

「俺の方こそ、ごめん。前戯もろくにしないまま挿れちゃって……。痛かっただろ?」

「全然。あたしも早く龍と繋がりたかったから、最初からずっと気持ち良かったよ。大丈夫」

「そうなの?」

「うん。大丈夫……」真雪はうっとりした表情で目を閉じた。

◆

「そろそろかな」リビングでケンジと二人、コーヒーを飲んでいたミカが時計に目をやって言った。

「え? 何がだ?」

「第一ラウンド終了。おそらく二人はシャワーを浴びるために降りてくるはずだよ」

「シャワー?」

「そ。龍は一日中布団で寝てて汗かいてるし、真雪もシャワーまだでしょ? いくらタオルで拭いてやったとしても、その後激しく愛し合えばまた汗まみれになる。そうでしょ?」ミカはケンジにウィンクした。

「そうだな。確かに」ケンジはコーヒーを口に持っていった。

階段を降りてくる二つの足音が聞こえた。

「ほらね」ミカが言って立ち上がった。

シャワーを済ませてバスルームから出てきた真雪と龍はリビングに顔を出した。

「母さん、」

「なんだ? 龍」

「俺、すっかり熱下がったみたいだ」

「何だかすっかり元気になったみたいじゃないか、龍」ケンジが言った。「真雪のお陰で」

「な、なんであたしの?」真雪が少し恥ずかしげに言った。

「熱冷ましには、いっぱい汗をかくのが効果的、って言うだろ?」ミカもおかしそうに言った。「そうそう、あんたらがシャワー浴びてる間に、ベッドのシーツと布団カバー、新しいのに替えといたから」

「え? ほんとに?」龍が言った。

「ありがとう、ミカさん。気を遣ってもらっちゃって……」

「気持ち良く二人で眠りたいだろ?」ミカは二人に向かってウィンクをした。横のケンジは笑ってまたカップを口に持っていった。

「どんな薬より真雪の身体が一番効くってことがわかったよ。龍の風邪には」ミカも満足したようにコーヒーを口にした。

◆

翌週、勤務先の新聞社から帰ってきた龍を玄関で待ち構えていたミカが言った。「龍、行くな、と言っても無駄だろうけど、」

「どうしたの? 母さん」龍が靴を脱ぎながら顔を上げた。

「真雪、熱出して寝込んでるんだとよ」

「えっ?!」龍は叫んだ。「俺、行ってくるっ!」

その後のミカの言葉など全く聞くそぶりも見せず、龍はどたどたと階段を駆け上り、部屋に入ったかと思うと、あっという間に着替えと身の回りのものを詰めたバッグを持ってどたどたと階段を駆け下りてきた。

「これ、持ってけ」ケンジが龍にパイナップルジュースのボトルを渡した。「真雪を大事にな。ケニーたちにもよろしく伝えてくれ。迷惑掛けんなよ」

「わかってる」龍は焦ったように靴を履いた。

「気をつけて行け」ミカがそう言った時には龍はすでにドアを飛び出していた。

玄関に残ったミカはケンジに向かって言った。「ま、想定内ってとこだね」

「だな。先週のあれで風邪がうつらないわけがない」

「文字通り『濃厚接触』だっただろうからね」

ケンジはミカの肩を抱いた。「俺たちもどうだ? 『濃厚接触』。今夜」

ミカはケンジを見てにっこりと笑った。「嬉しい」

2013,7,26 最終改訂脱稿

※本作品の著作権はS.Simpsonにあります。無断での転載、転用、複製を固く禁止します。

※Copyright © Secret Simpson 2013 all rights reserved

《濃厚接触タイム あとがき》

もともと『濃厚接触』というのは、インフルエンザなどのウィルス感染者と物理的に近い場所に比較的長い時間いる、などというシチュエーションの時によく使われる、どちらかというと『危険な行為』の香りのする言葉です。でも、この言葉、かなりエッチな響きに思えませんか? いちゃいちゃと抱き合ったりする『濃厚な触れ合い』、激しく舌を絡めたりするような『濃厚なキス』。それに『接触』=『接する、触る、触れる』という熟語で構成されているわけで、一体誰がこんな言葉を考えたのだろう、と気恥ずかしくなる程です。

厚生労働省の新型インフルエンザに関する記事には、『濃厚接触者』について次のような記述があります。

◇高危険接触者(濃厚接触者)

- ア.世帯内居住者(患者と同一住所に居住する者)

- イ.医療関係者(患者の診察、処置、搬送等にPPE(☆)の装着なしに直接携わった医療関係者や搬送担当者)

- ウ.汚染物質への接触者(患者由来の血液、体液、分泌物(汗を除く)、排泄物などに、防護装備なしで接触した者。具体的には手袋、マスク、手洗い等の防護対策なしで患者由来検体を取り扱った検査従事者、患者の使用したトイレ、洗面所、寝具等の清掃を行った者等)

- エ.直接対面接触者(手で触れること、会話することが可能な距離で、上記患者と対面で会話や挨拶等の接触のあった者。接触時間は問わない。勤務先、学校、医療機関の待合室、会食やパーティー、カラオケボックス等での近距離接触者等が該当する)

☆PPE(personal protective equipment 個人用防護具)=医療現場において汚染された血液や湿性生体物質から医療従事者を守るためのグッズ。主なPPEとしてガウン、手袋、マスク、キャップ、エプロン、シューカバー、フェイスシールド、ゴーグルなどがあります。

直接肌を合わせ、唾液や精液、愛液などの体液を交換し合うセックスなんて、これどころの話じゃありませんよね。言ってみれば『超濃厚接触者』。

真雪と龍のカップルは、その歳の差故に龍が真雪に甘える場面が多いのですが、今回、なぜかナーバスになっていた真雪は、龍が戸惑う程過剰に彼にくっつきたがります。こういう『看病話』は、ラブラブなカップルの関係を描くのには最適で、かいがいしく世話をする女のコの姿はある意味定番。でも、結局我慢できなくなってお互いの身体を貪り合ったら、病気が重くなることがほとんどなのに、そのことですっかり恢復してしまった龍は、なかなかバイタリティに溢れた若者です。

龍くん、真雪ちゃんをくれぐれも大切にね。

Simpson