Twin's Story 外伝 "Hot Chocolate Time" 第3集 第2作

忘れ得ぬ夢~浅葱色の恋物語~

Side Story 神村家の恢復

シヅ子が去った職場は、神村にとって文字通り火が消えたような寂しさだった。それでも彼はシヅ子との関係をいたずらに詮索されないよう、仕事中はそれまでと変わらない態度や行動で過ごした。

仕事を終えて帰宅したときの寂寥感は耐えがたい程のものだった。シヅ子と交際している間は、そうして一人でアパートにいても寂しいと感じることはなく、穏やかな気持ちで読書に耽っていられた。しかし、今は自分のいる部屋が暗く沈み、その空気が生命力を失い、ひっそりと声を潜めているようにしか思えなくなっていた。

神村は夜な夜な布団に横になるとシヅ子の柔らかな身体を思い出して一人で自分の身体を慰めた。彼の脳内でシヅ子の身体を抱き、唇を重ね合わせ、白い乳房をこの手で包み、そして彼女と一つになって高まり弾ける。

その後の彼の身体と心に襲いかかる喪失感は想像を絶するものだった。放出された行き先のない熱い液は、むなしく彼の身体や手に残され、息を落ち着けながら神村は、涙ぐんで胸が押しつぶされるような切なさに苛まれるのだった。

それでも今までと同じように時が季節のページをめくり、寒が明け、雨水を経て、少しずつ夜明けの時刻が早くなってくると、神村の一人の時間もほのかな明るさを取り戻し始めた。

神村はカーテンの隙間から射す太陽の光で目覚めた。布団に起き上がった彼はつぶやく。「今年も春がやってきたんだ……」

その日は休日だった。

ここのところずっと休みの日も部屋に籠もって本を読んでいたが、彼は久しぶりに外を歩いてみようと考えた。

ドアを開けた彼の目には、色鮮やかな風景が異様なほどに眩しく輝いて見えた。いつの間にこんなに明るくなっていたのだろう、と彼は目を細めて思った。

路肩に菜の花が長い帯を作っている。霞んだ青い空に一点ヒバリがせわしなく羽ばたきながら鳴いている。

「そう言えば、空を見上げるのも久しぶりだ……」

神村は近くの小さな公園に足を踏み入れた。

小さな男の子とその妹と思しき女の子が、ブランコのそばで母親にまつわりついていた。

「今日はパパ、早く帰ってくるわよ」母親はしゃがんで男の子の頬を優しく手のひらで包み込み、微笑みながら言った。

「やった! いっぱい遊んでもらえる」

母親の背中に抱きついていた女の子もやった、やった、と高い声で叫びながら飛び跳ねた。

神村は離れた場所にあるベンチに腰を下ろし、背を丸めてその親子に穏やかな目を向けていた。

4月になり、数人の新規採用職員の就任式が『緑風園』でも行われた。30代の男性と女性、そして22歳の女性の3人が、裏庭での集合写真に新しく加わった。神村はたんぽぽクラスに配属されたその22歳の女性職員に言った。

「わからないことがあったら、遠慮なく訊いてね」

そのまだ幼さの残る愛らしいショートカットの女性は、緊張した顔ではい、よろしくお願いします、と言ってぺこりと頭を下げた。

5月の休日に入る前、たんぽぽクラスのスタッフ木村が神村のデスクにやって来た。

「主任、明日の休み、お宅にお邪魔していいですか?」

神村は顔を上げた。

「え?」

木村はにこにこしながら言った。「お話があるんです」

神村はきょとんとした顔で言った。「いいけど……」

「お弁当作って行きますから、お昼前にはお部屋にいらっしゃって下さいね」

よく晴れた汗ばむ程の陽気の日だった。約束通り木村は、昼前にバスで神村のアパートを訪ねた。

「今日もとってもいいお天気。主任、そこの公園でお弁当食べましょう」

「済まないね、木村さん。わざわざこんな……」

「一人暮らしは不摂生になりがちですからね。休みの日はあんまり食事には気を遣われないんでしょう?」

神村は頭を掻いた。「そうだね。お昼ご飯をわざわざ作って食べることはほとんどないね」

木村は、少し寂しげな表情で言った。

「主任、6月で仕事辞められるんですね」

神村は黙ってうなずいた。

「寂しくなっちゃいますね」

「ごめん。君たちスタッフにはほんとに申し訳ないと思ってる」

「いろいろご事情もおありでしょうから」木村は空を見上げた。

「食べてください、せっかく作ってきたんですから」

「ああ、ありがとう。いただきます」

神村は手を合わせた後、割り箸を袋から取り出した。

「主任のお好きなコーヒーも淹れてきました」

木村は笑ってバッグから水筒を取り出した。そして紙コップに中のホットコーヒーを注ぎ入れた。

「浅倉さんのこと、」木村が唐突に言った。神村は思わず身体を硬くして箸を止めた。

「気持ちの整理、つかれましたか?」

「……知って……いたんだね」

木村は申し訳なさそうな顔を神村に向けた。「私、主任に謝らなければならないんです」

「え?」

「浅倉さんに嘘をついてしまったんです、私」

「嘘?」

「はい。私が主任と浅倉さんの関係を知ったのは去年の12月、橘さんから相談があったんです」

「そう……」

「橘さんは大阪に恋人がいる浅倉さんと貴男との関係を何とかして解消したい、って強く思っていらっしゃったんです。それで私、浅倉さんに、貴男と夜を過ごした、不倫してるって嘘を言ったんです」

神村は小さく口を開けて言葉をなくしていた。

「浅倉さんが橘さんと一緒にいた夜に、私が一人で過ごしていらっしゃる神村さんを訪ねて、お泊まりして愛し合った、って嘘をついたんです」

「そう……だったの」神村はようやく口を開いた。

シヅ子との最後の夜、彼女が攻撃的な態度だった理由がその時ようやく神村には理解できた。

「ほんとにごめんなさい」木村は頭を下げた。「貴男を二股がけしてるだらしない男性に仕立て上げちゃって……」

「いや、」神村は木村に顔を向けた。「君が謝ることはないよ。僕のやってたことはそれ以上に許されないことだったんだから」

「でも、浅倉さんはきちんと自分から貴男との関係を清算されたんですよね?」

「うん。他人事のような無責任な言い方だけど、僕もほっとしてる」

木村は神村の目を見つめた。「辛かったでしょう、神村さん」

神村はうつむき、目を閉じて何度も小さく頷いた。「辛かった。あんなに辛い気持ちになるなんて、思ってもいなかった」

「浅倉さんのことが、ほんとに好きだったんですね」

「好きだった。心から。でも、だから手放せたんだ」

「え?」

「彼女の本当の幸せを願うことができたってことは、僕にとっては本当に幸運なことだった。あの人が幸せになる一番の方法は、心の通じ合った大阪の彼と一緒になることだ、って思えたこと。それができなければ僕は彼女をずっと縛り付けてただろうからね」

木村は感心したように神村の目を見つめた。「……大人なんですね、神村さん」

「そんなんじゃないよ」神村は照れたように小さく首を振った。

箸を休め、神村は静かに言った。「夢をみていたんだ。長く甘い夢を」

「……そうですね、夢……」

神村は木村に目を向けた。「だから目を覚ますことができたんだよ。僕も彼女も」

木村は微笑みながら言った。「食べて下さい、お弁当」

「あ、うん」神村は箸を握り直した。

隣で木村も箸を動かし始めた。

公園の奥の森から高く明るい鳥の声が聞こえる。

「気持ちいいですね、緑もきれいだし」

「そうだね」

「ありがとう。とってもおいしかった」

弁当を食べ終わった神村は、空になった容器に元通り蓋をして木村に返した。

ベンチから立ち、ひとつ大きく伸びをした神村は、コーヒーを飲んでいた木村を見下ろした。「仕事を辞めたら、家族の元に帰るんだ」

木村はにっこり笑った。「新しい気持ちで職探しされるんですね」

「そうだね。でもこの歳でそうそう条件のいい仕事があるとは思えないけどね」

「神村さんなら大丈夫ですよ。人当たりもいいし、よく気が回られるし、それに」木村は悪戯っぽく上目遣いで神村を見上げた。「その優しいハンサムなお顔とくらくらするようなスタイル」

「な、なんだよ、それ」神村は思わず気をつけの姿勢をして顔を赤く染めた。

「こんな素敵な人と一緒にいられるなんて、奥様、幸せですね」

「からかわないでよ、木村さん」

あはは、と笑って木村は言った。「私、神村さんの私服姿、初めて見ました。ジーンズがとってもお似合い。若々しくて本当に素敵です」

神村は両腕を背中に回してストレッチをしながら身体を左右に捻った。「ありがとう、木村さん。部屋にずっと籠もっていると身体が鈍るね、やっぱり」

「外に出ましょう、神村さん。せっかくいい季節なんですから」

「そうだね。うん、そうだね」

木村は持ってきたものをバッグに仕舞うと、立ち上がってスカートの裾を直した。

「じゃあ、私帰ります。神村さん、送っていただいてもいいですか?」

「もちろん」神村は笑った。

◆

一人暮らしのアパートを引き払い、自宅に戻った神村は、その晩家族とともに食卓を囲んでいた。

テーブルに向き合って座っていた中二の息子琢郎は食事中一言もしゃべることなく、黙々と食事を済ませると、小さな声でごちそうさま、と言って早々に食器を片付け、自分の部屋に籠もってしまった。その隣に座った娘聡美もうつむき加減で茶碗を手に持っていた。

「学校はどうだ? 聡美。6年生になるといろいろ大変だろう」神村が訊いた。

娘は彼と目を合わせることもなく言った。「うん。でも別に普通」

「そうか」

神村は小さなため息をついて、醤油瓶を手に取った。

入浴を済ませて夫婦の寝室に戻った神村は、パジャマ姿でベッドに腰掛け、読みかけの文庫本を手にした。

彼がもう数ページで読了するというところまで読み進めた時、ドアが開いて、妻の絵里子が少し躊躇いがちに部屋に入ってきた。手には氷の入ったウィスキーグラスが二つ載せられたトレイを持っていた。

「絵里子」神村は顔を上げた。

彼女はドアを閉めて振り向き、少しぎこちない笑顔を作った後、トレイをサイドテーブルに置いて、神村と並んでベッドに腰掛けた。

神村は持っていた本にしおりを挟んで閉じ、枕元に置いた。それは表紙が反ってめくれ上がり、角も擦れて毛羽立っていた。

「あなたその本好きよね。もう何度目? 読むの」絵里子が微笑みながら言った。

「あ、ああ。好きなんだよ、これ。何度でも読みたくなる」

「結婚前に私とデートしている時に買ったわよね、それ」

「そうだったね」

「男のあなたが読むようなストーリーだとは思えないけど、って私あの時言った気がする」

「覚えてるよ」

神村は置いた本を再び取り上げた。「主人公の二人の関係が魅力的でさ。何の変哲もないラブストーリーだけど、なんかね」

「あなたラブストーリー、好きだからね」

絵里子は口を押さえてふふっと笑った。

「ウィスキー、飲む?」絵里子が言った。

「嬉しいね。でも、君は苦手なんだろ?」

「私、」絵里子は一度言葉を切って、スコッチウィスキーのボトルを持ったままうつむいた。「時々一人で飲んでたの。ここで……」

神村の胸に小さな針が刺さったような痛みが走った。

彼は妻の手からボトルを取り、トレイに立てて小さな声で言った。「絵里子……ごめん、君に寂しい思いをさせてしまって……」そして彼女の手をとった。

「たぶん、私のせい……」絵里子が独り言のように言った。「私よりきっとあなたの方が寂しい思いをしてた」

「いや、」神村は絵里子の手を離し、自分の膝に両手を置いた。「それは違う、たぶん」

絵里子は顔を上げて夫を見た。

「寂しさに似てるけど、別物だよ。思えば僕は君に自分の思いを伝える術がわからなかったような気がする」

絵里子は小首をかしげた。

「好き合った人が、自分を好きでいてくれるのは当然で、それは何もしなくても変わらないって思ってた。」

絵里子はまたうつむいた。

「僕は君に好きだよ、って言うことをサボっていたんだ」神村はトレイのボトルを取り、そのラベルに目をやった。「夫婦だからそんなこと当たり前だ、って思ってた」

「私も、」絵里子はトレイからグラスを一つ手に取り、夫の手に持たせ、代わりに彼の持っていたボトルを取ってキャップを開けた。「子供たちにばっかりかまけちゃって、あなたをないがしろにしていた。ごめんなさい」

絵里子がグラスにウィスキーを注ぎ、神村はトレイに残ったもう一つのグラスに彼女から受け取ったボトルからその琥珀色の液体を注いだ。

そのグラスを絵里子に持たせた神村は、自分のグラスとそれを触れ合わせた。高く透き通った音がした。

「君と二人でこの酒が飲めるなんて思わなかったよ」神村は頬を緩めた。

「そうね。つき合い長いのにね」絵里子も微笑みを返した。

ほんの申し訳程度にグラスに口をつけた絵里子は、すぐにそれをトレイに返して、夫の背中をそっと撫でた。

「帰ってきてくれて……ありがとう、あなた」

神村もグラスを置き直した。そしてその両腕を彼女の身体に回した。

「僕を……赦してくれるの?」

絵里子は神村の肩に頭をもたせかけて小さな声で言った。「ちゃんと帰ってきてくれたじゃない」

「ごめん……」

神村は彼女から手を離し、いきなりベッドから降りると床に土下座をした。「済まない! 絵里子、僕を罵ってくれ! 君を裏切った僕を!」

絵里子は慌てた。そして彼の前にしゃがみ込んで手を取った。

「いいの、もういいの、あなた。大丈夫だから」

神村は顔を上げた。

「あなたの目は以前通り」絵里子は微笑みながら彼を立たせた。「だから、前と同じように私を愛して……」

「絵里子……」

「もう何も言わなくていい。私も知りたいなんて思わないから……」

神村はよろめきながらゆっくりと立ち上がった。そして目の前の妻の肩に両手を乗せて、その潤んだ瞳を見つめた。

「あなた……抱いて」

「絵里子!」

神村は叫び、涙ぐんで彼女の着ていたパジャマのボタンを焦ったように外し始めた。

二人はあっという間に全裸になり、立ったまま抱き合ってベッドの横で激しく口同士を交差させながらその舌を絡み合わせた。

神村の大きな手が絵里子の背中からヒップに宛がわれ、絵里子の白い手は神村の背中を上下した。

ベッドに倒れ込んだ二人は脚を絡ませながらずっとキスを続けていた。

神村の手が絵里子の柔らかな乳房をさすった。

絵里子は口を離してああ、と喘いだ。

「絵里子!」

「あなた、来て、私の中にも帰ってきて!」

神村は焦ったように彼女の両脚を持ち上げ、鋭く天を指していたものをその秘部に触れさせた。

「いくよ、絵里子……」

「来て、来て!」

神村はこらえきれないように腰を突き出し、熱く脈動しているものを絵里子の中に埋め込んだ。

ああっ、と絵里子は身体を仰け反らせた。

「絵里子、絵里子っ!」

神村は何かに取り憑かれたように激しく身体を揺らした。絵里子もそれに応え、夫の大きな身体を抱きしめながら全身を波打たせた。

はあはあ、と大きく息をしながら神村は言った。「僕はずっとここにいる。約束する、絵里子」

「ああ! あなた、あなた!」

絵里子は身体を仰け反らせた。「ああーっ!」

「絵里子っ!」

どくん!

絵里子と神村の身体が同時に跳ね上がり、ベッドが激しく軋んだ。

神村はその唇で絵里子の口を塞いだ。

んんんっ、と絵里子は呻き、神村の喉元でぐううっ、という音がした。

◆

収まりきれない息を大きく繰り返しながら、神村は下になった絵里子と一つになったまま、その目を見つめていた。

「絵里子、とっても良かった。ありがとう」

「私も……すごく感じてた」

「僕をまた受け入れてくれて……ほんとに……」

神村は涙ぐんでいた。

「やだ、やめてよ」絵里子も照れくさそうに瞬きを繰り返した。

神村は絵里子から身を離して、仰向けになり、絵里子の髪を撫でた。

「子供たちにも謝らなきゃ」

絵里子は夫の胸にそっと指を這わせながら目を上げた。

「あの子たちは、」神村は申し訳なさそうに絵里子を見た。「僕の過ちを知っていたのかな……」

絵里子は首を振った。

「心配ないわ。二人は何も知らない」

「そうか……」

「でもね、」絵里子は微笑みながら言った。「琢郎はあなたが帰ってきたこと、すっごく嬉しがってるの」

「え? そうなの? でも夕食の時のあの態度……」

「照れてるのよ。年頃だしね」

「そうか……」

「昨日、学校に出かける前に台所に来て言ってたわ、また父さんと釣りに行けるかな、って」

「ほんとに?」

絵里子はうなずいた。

「じゃあ次の休みに連れて行ってやろう」

「そうしてやって。あの子きっと喜ぶわ」

一つほっとしたようにため息をついた絵里子は、天井を見つめながら言った。「私、5月頃、聡子に言われたの」

「え?」

「母さんは父さんのことが好きか? って訊くの」

「あの子が?」

絵里子はうなずいて続けた。「もっと父さんに優しいこと言ってあげてよ、って深刻な顔で言うのよ。私はっとしたわ」

「子どもって……敏感なのかな」

「あなたが家を離れたのも、私のせい。それをあの子は何となくわかってたのね」

神村は身体を横に向けて絵里子を抱いた。

「君のせいじゃない。僕の心の弱さだ。君を変わらずこうやって抱いていることができなかった僕の」

絵里子は神村の身体を抱き返した。

「もういいわ、あなた。あんまり自分を責めるようなこと、言わないで。お願い」

神村はふうっと小さなため息をついた。

「何にしても、僕はあの子たちに謝るよ」

絵里子は小さな声で言った。「仕事の都合で家を離れてた、ってことにしといてね」

神村はばつが悪そうに苦笑いをした。

絵里子は神村の首に腕を回し、その唇に自分のそれを押し当てた。

◆

名古屋の職業安定所に夫婦で出かけた神村は、その帰り、レストランで食事をとっていた。

「なかなか条件のいい職って、ないもんだなあ……」

神村は申し訳なさそうに言った。

「気長に捜しましょう。きっとあなたに合う仕事が見つかるわよ」

絵里子はにこにこ笑いながらコップの水を飲んだ。

「雇用保険が切れるまでには何とかしないと……」

「焦らなくてもいいわよ。大丈夫」絵里子は自分に言い聞かせるように言った。

「あの、すみません」

食事が済み、店を出たところで、二人は背後から声を掛けられた。

「ごめんなさい、急に呼び止めちゃって」

それは紺色のスーツ姿の女性だった。

「もし、よろしければ少し時間をいただけませんか?」

神村も絵里子も、何かの怪しげな勧誘ではないかと思い、顔をこわばらせた。

その女性の首にはIDカードがぶら下がっていて、彼女はそれを持ち上げ、二人に見せながら言った。

「私は広告代理店『Nプロジェクト』のスカウト部門の主任、佐々木園子と申します」

「あの……」絵里子が言った。「私たちに何かご用でも?」

「端的に申し上げます。こちらの男性に、うちの専属モデルになっていただきたいと思いまして」

「え?」神村が言った。「モ、モデル?」

神村夫妻と佐々木は、レストランの数軒先にある喫茶店のテーブルをはさんで向かい合っていた。

「突然声をお掛けしたことを心よりお詫びします」

佐々木はまず立ち上がって深々と頭を下げた。そして座り直すと、名刺を二枚取り出し、神村と絵里子の前に置いた。

「私どもは販促ポスター、チラシ、カタログなど、さまざまな企業様の広告を制作している会社です。他にもテレビCM、遊園地などのアトラクションに関するプロモーション・ビデオの制作にも携わっています。その他依頼はそれほど多くはありませんが、映画やドラマの出演者のオファーやエキストラの依頼を受けることもございます」

佐々木は黒いブリーフケースから会社の概要を網羅したパンフレットを取り出し、差し出した。

絵里子はそれを受け取り、ページを開いて会社の取締役の名前、資本金や沿革などに目を通した。

「かなり大きな会社なんですね」

佐々木は語気を強めた。「愛知県下の同業者の中では、売上高に関してはこの5年、首位を他社に譲ったことはございません」

「で、モ、モデルって……」神村は不安そうに目を上げた。

「はい。貴男のルックスにまず惚れ込みました」

「ルックス?」

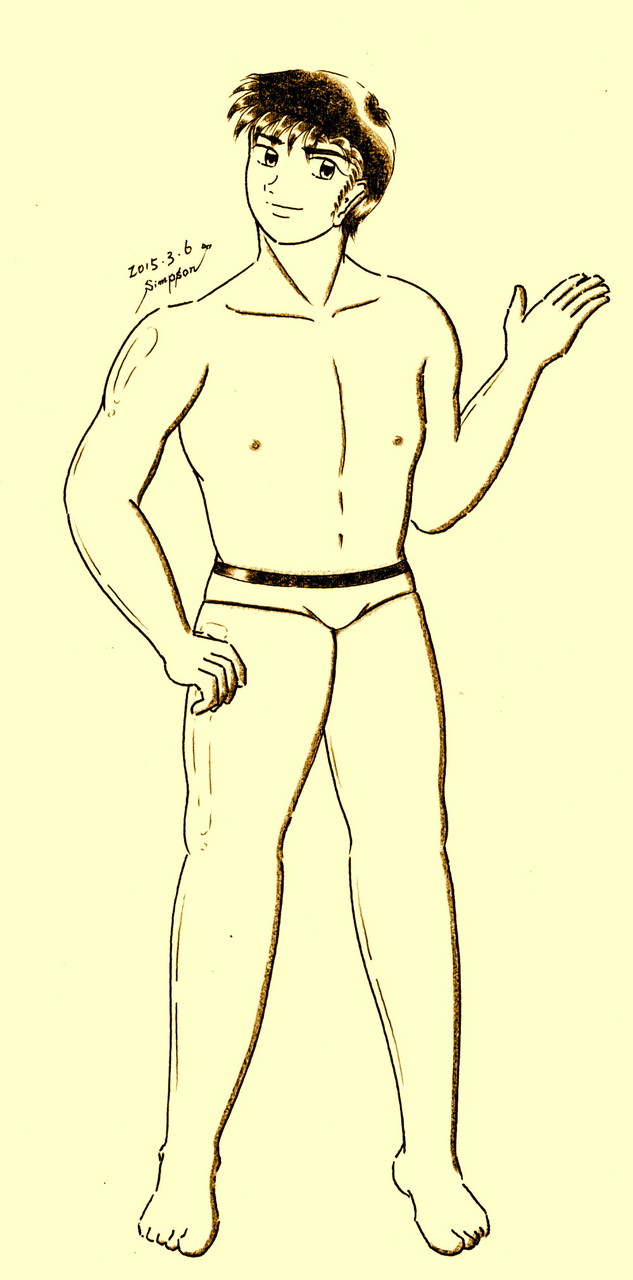

「優しく穏やかでハンサムなお顔、逞しい肩幅と胸板、そして何よりその高身長と脚の長さ。もう10年に一度の逸材と言っても過言ではありません。私、この仕事を続けてきて、これほどまでに一目惚れした方は今までおりませんでした」

「ぼ、僕が?」

佐々木は興奮したように早口で言った。「それに貴男の女性へのいたわり。失礼ながらレストランでずっと観察していました。ごく自然にお相手を気遣われ、それを態度で示される。私、普通の日本人の男性がパートナーの女性の椅子を引いたりドアを開けて店の中に促したりするのを初めて見た気がします」

神村はしきりに恐縮して頭を掻いた。横に座った絵里子は横目でそんな夫を見てくすっと笑った。

「これも大変失礼な言い方ですが、中年の男性モデルはなかなかいないんです。貴男ならたくさんの同年代の男女にアピールできます。私の勘がそう言ってます」佐々木は笑った。

「同年代の男女?」

「お二人はご夫婦……ですよね?」

「はい」

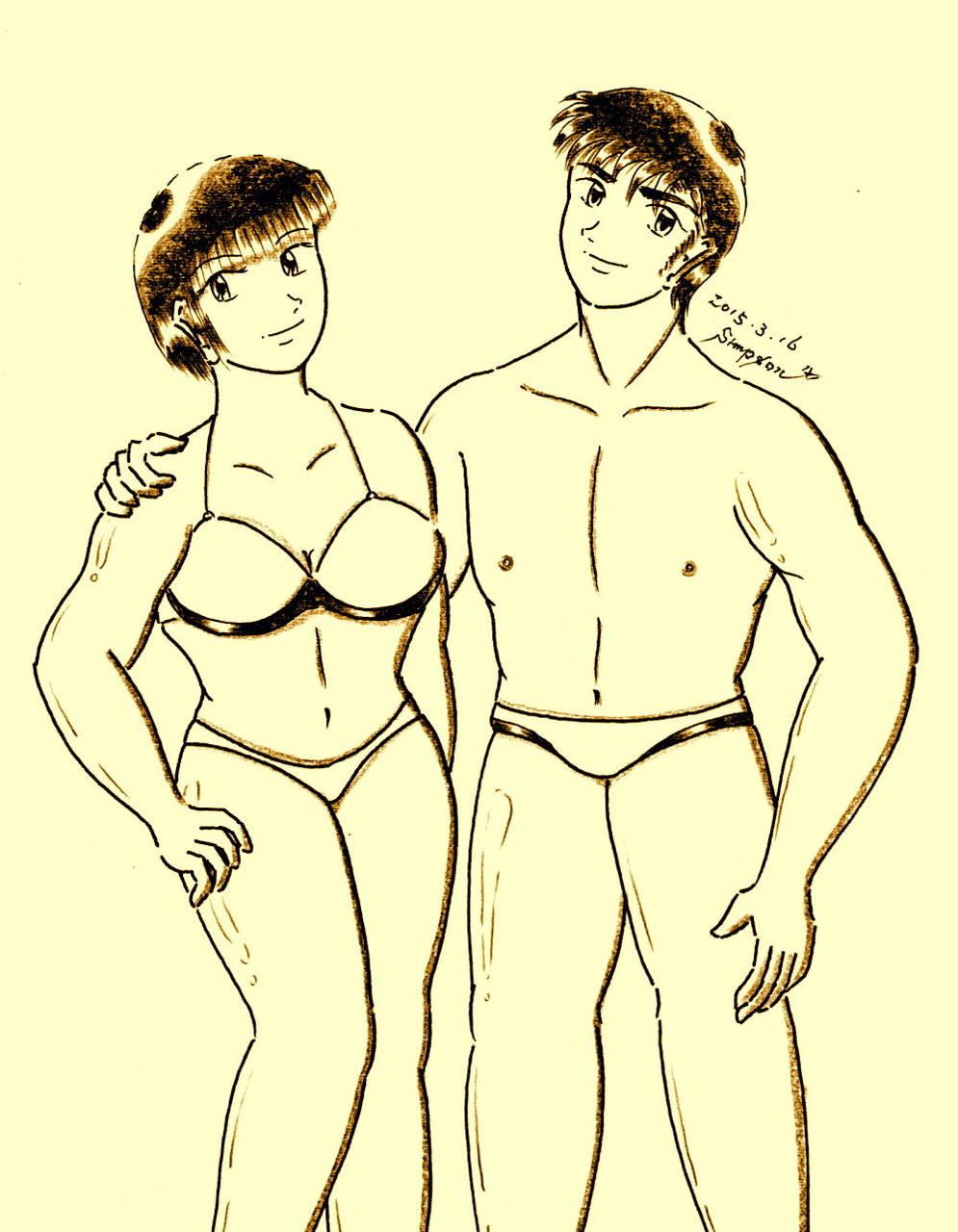

「もしよろしければ奥様にもお声をお掛けすることがかなりあると思います」

「え? 私ですか?」絵里子が高い声を出した。

「お二人が並んだ時のマッチングの良さも、私が一目惚れした大きな要因です」

それから佐々木は、モデル採用にあたっての待遇や報酬などについて二人に説明した。神村にとっては今までの経験が全く通用しない職種であることは不安だったが、退職した福祉施設の時より収入は減るものの、正社員としてその事務所に勤めながらのモデル業ということで、安定した企業、職場であることはかなりの魅力だった。そして絵里子や子どもたちと相談した上で、数日後その会社への就職を決めた。

「すごい! 父さんモデルになるの?」聡美が大はしゃぎしながら言った。

「確かにかっこいいもんな」横にいた琢郎もにやにやしながら言った。「ドラマにも出るの?」

「それはないだろう。ま、せいぜい新聞の折り込み広告ぐらいかな」

「最初の仕事はね」絵里子がテーブルにコーヒーカップを二客、ジュースの入ったグラスを二個持ってきて置いた。「『高松屋』の紳士服の広告よ」

「『高松屋』? すごいじゃん。あんな有名デパートのモデルやるんだね、父さん」

『Nプロジェクト』に就職して一か月も経たないうちに、神村の評判は広告を依頼する企業の間に瞬く間に広まった。佐々木の予言通り、同年代の特に女性のハートを掴んだのだった。神村がモデルをしている商品の売り上げは目に見えて伸び、その広告やカタログそのものが品薄になる現象まで起きた。モデル神村照彦のファンが収集していたのだった。

神村は、会社に届くファンレターやメッセージの山を前にしてすこぶる困惑していた。

制作部の部長が彼のデスクにやって来て言った。「君のクリーンな印象が巷の女性の心を掴んだんだ。清潔感と穏やかさが商品にもマッチしているって、『高松屋』の社長も仰ってたぞ」

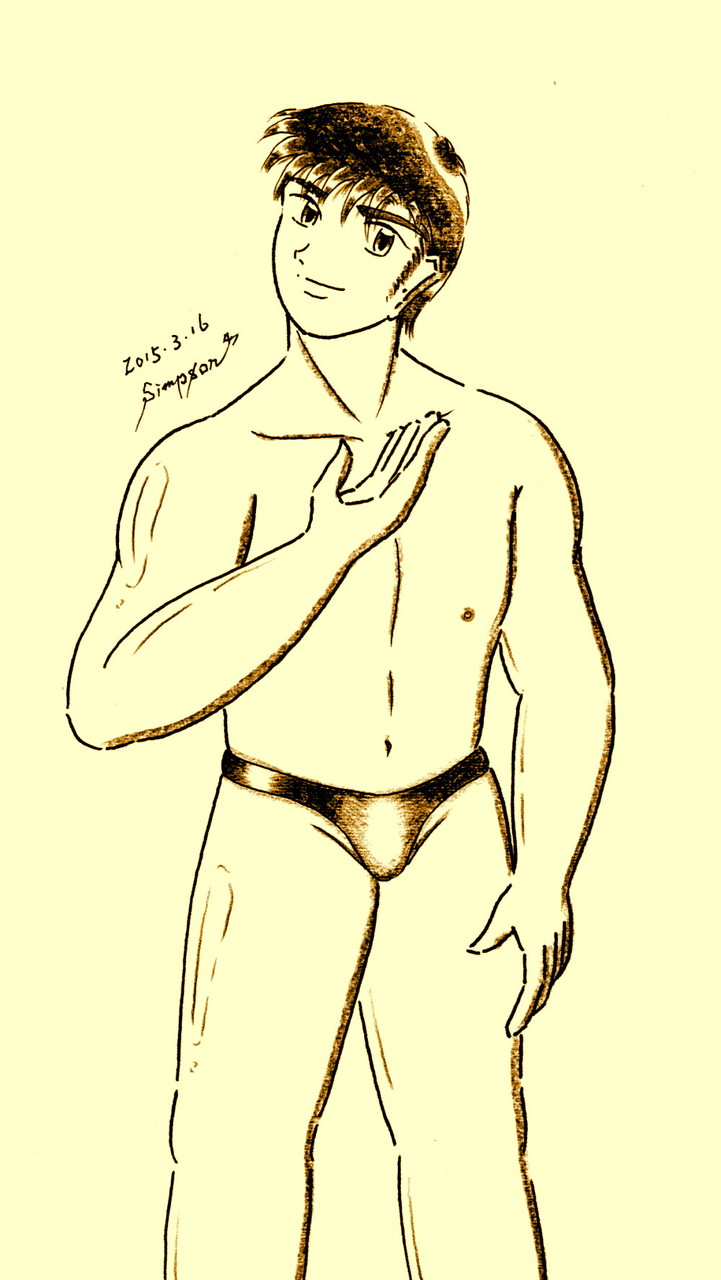

それから間もなく神村は『スーツからセクシー下着まで』という中年男性用ファッションの特集カタログ制作プロジェクトに抜擢された。フォーマルなスーツを着こなしてプレゼンをする、ワイシャツにネクタイ姿でハンドルを握る、スリムなジーンズに上半身裸で川辺の岩場に腰を下ろす、きわどいビキニの下着だけの姿で窓に寄りかかる。そんな写真がページを飾った。それはカタログと言うより神村照彦の写真集と言ってもいいような小冊子だった。

当然それも会社の思惑通り神村ファンの収集対象になり、たちまち品薄になって増刷を余儀なくされ、『Nプロジェクト』は嬉しい悲鳴を上げなければならなかった。

「素敵じゃない!」絵里子ができあがったその写真を見ながらひどく嬉しそうに言った。「かっこよくてセクシーだわ。私惚れ直しちゃった」

顔を赤らめ、微笑む絵里子を見ながら、神村も頬を染めて照れくさそうに言った。

「こんな下着なんか今まで穿いたことなかったし、めちゃめちゃ恥ずかしかったよ」

「似合ってるわよ。こうして見ると男の人のビキニもアリね」

「実際そんな下着の売り上げが伸びてるらしい。最近海外から入ってきたブランドなんだってさ」

「あなたのお陰ね」

神村は頭を掻いた。

絵里子が次のページをめくろうとした時、神村は慌てて言った。

「ちょ、ちょっと待った!」

「どうしたの?」

「次の写真は、あまり見て欲しくない……」神村は真っ赤になっていた。

絵里子はにやにや笑いながら構わずページを開いた。

「きゃーっ!」絵里子は大興奮して悲鳴を上げた。「素敵っ!」

それは神村が黒の小さなTバックのショーツだけを身につけた写真だった。

「ほとんどヌードじゃない! すごいすごい!」

「それが今回一番恥ずかしかったやつだよ」

「おしりが丸見え。こんなのレディスでもなかなかないわよ」

「ティ、Tバックって言うんだってさ。後ろがT字になってるから。おしりに食い込んじゃってもー、妙に興奮しちまってさ」

「あなた赤くなってるわよ」

「そう。そうなんだ。ディレクターさんにずっと怒られてた。なんで赤くなるんだ、って。ポーズも表情もダンディに気取ってるのに、赤くなっちゃだめだろ、って」

「で、結局ダメだったわけ?」

「落ち着いてとりあえずOKが出た写真もあったんだけどさ、アシスタントの女の子が、このテイクがいいです、絶対、って念を押すからそれになったんだ」

「あなたらしいわよ、赤くなってた方が」

「そ、そうかな……」

絵里子が再び夫のTバックショーツ姿の写真に目を落として、低い声で言った。「でもなんかおもしろくない……」

「えっ?」

「このあなたの素敵な裸、世の中の中年女性の慰み物になってるってことでしょ?」

「な、なんだよ、慰み物って」

「他の女にあなたの肌が曝されてるって思うと……」

神村はごくりと唾を飲み込んだ。

絵里子は一転にっこり笑って神村を見た。「ちょっと誇らしい感じもするかな」

神村は大きなため息をついた。「どきどきするようなこと、言わないでくれ。頼むから」

絵里子はほおづえをついて楽しそうに言った。「こないだ、あなたとペアの水着の写真撮ってもらった時にね、部長さんが言ってた」

「何て?」

「神村くんには山程ファンがいるけど、微妙にタイプが違うんだって仰ってた」

「タイプ?」

「萌える要素がいろいろなんだってよ。例えばあなたの顔が好きな人もいれば、肩幅に魅力を感じる人とかもいたりするんだって」

「へえ」

「他にも太もも、二の腕、鎖骨、おへそ、それに下着の膨らみや乳首のファンもいるんだって」

「ほ、ほんとに?」

「この写真でおしりファンも増えるわね、絶対」

「参ったな……」

神村は最高に赤くなってしきりに頭をぼりぼりと掻いた。

「この中で着たものは全部頂いたんだ」

「ホントに?」絵里子は目を輝かせた。「やだ! じゃあこのTバックの下着穿いて抱いて、今夜」

「絵里子ー」神村は困ったように笑った。

「私、興奮してきちゃった……」

絵里子は神村の首に腕を回した。

神村はそうして『Nプロジェクト』のモデル兼社員として働くことになった。その後モデル業の傍ら、営業課で渉外の仕事ももらい、持ち前の気遣いとフットワークの軽さで会社に多大な貢献をすることになるのだった。

――the End

2015,03,18

※本作品の著作権はS.Simpsonにあります。無断での転載、転用、複製を固く禁止します。

※Copyright © Secret Simpson 2015 all rights reserved